特別障害者手当の支給内容や認定基準、所得制限、必要書類の中身

障害者や難病患者であれば、支給されるお金がいくつか存在します。その中の一つに特別障害者手当があります。障害者・難病患者について、20歳以上で申請できる制度です。

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で重度の場合は利用できます。複数の障害を抱えていたり、自分の力だけでは生きていくのが困難だったり、こうした障害者であれば特別障害者手当を利用できます。

すべての障害者が対象ではなく、医師の診断書を提出する必要があります。また所得制限があるため、収入の多い世帯は利用できません。そこで、どのような人が利用できるのか事前に学ぶ必要があります。

申請しなければ特別障害者手当(給付金)を得ることができません。そこで支給額や申請の基準など、特別障害者手当の仕組みを解説していきます。

重度障害者でいくら給付金が支給されるのか

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で申請できる特別障害者手当ですが、年によって金額が変動します。そのため確認は必要ですが、以下の金額が振り込まれます。

- 特別障害者手当:月に約2万8000円(年によって変動)

そのため、わりと大きな補助金となります。

障害者をもつ家族は負担が大きく、どうしてもお金が必要です。そこで、特別障害者手当を利用することで支払いを行えるようにするのです。

なお特別障害者手当を受け取っていても、生活が苦しければ生活保護の申請が可能です。年金と特別障害者手当を受けていても、将来的に生活保護を利用するのは可能なのです。そういう意味でも、特別障害者手当の申請はメリットが多く、デメリットは特にありません。

20歳以上の重度の障害者が対象:支給の要件・認定基準

それでは、どのような障害者で利用できるのでしょうか。支給認定を受けるために必要な大まかな要件は以下になります。

- 20歳以上

- 在宅で過ごしている

- 所得制限あり

- 重度の障害者

特に重要なのは「重度の障害者かどうか」です。特別障害者手当の支給要件としては、以下のように障害者手帳の等級が一つの目安になります。

- 身体障害者手帳1級

- 重度の知的障害者(IQ20以下の最重度)

- 精神障害者保健福祉手帳1級

特別障害者手当を得られるかどうかに障害者手帳の有無は関係ないものの、重度の障害者はほぼ全員が障害者手帳を保有しています。重度の障害者でなければ上記の手帳を入手できないため、こうした人であれば特別障害者手当の対象になりやすいです。

なお実際には、障害者手帳の保有よりも認定条件は厳しくなりやすいです。例えば身体障害者であれば、「両眼の視力の和が0.04以下」が認定条件なのでほぼ全盲です。また「両耳の聴力レベルが100デシベル以上」であるため、ほぼ何も聞こえない状態です。

それでは、例えば全盲の人は受給対象になるかというと、そういうわけではありません。全盲に加えて、ほかの障害を併発している必要があります。つまり、一つの障害をもつだけでは不十分なのです。また、以下も認定基準となります。

- 食事ができない

- ボタンをとめられない

- 会話ができない

- 階段を昇り降りできない

特別障害者手当の支給要件を満たすためには、このように障害が非常に重い必要があります。

ちなみに20歳以上が要件であるため、65歳以上であっても申請可能です。例えば高齢者で寝たきりとなる場合、たとえ65歳以上でも支給対象になります。

病院や施設・老人ホームへの入居と給付金の受給資格喪失

また在宅で過ごしている人が対象であり、病院や施設で過ごしている人はたとえ重度の障害者であっても特別障害者手当の対象ではありません。つまり病院や施設など、家とは明らかに異なる場所で過ごしている人はお金を受け取ることができないのです。

具体的には、以下の施設に滞在している人は特別障害者手当(給付金)の対象外です。

- 病院または診療所(3か月以上)

- 老健(介護老人保健施設)

- 特別養護老人ホーム

- 入所施設(障害者支援施設)

病院に短期間だけ入院するなら問題ありませんが、長期入院する場合は対象外となります。また、公的な施設についても利用している場合は特別障害者手当を受け取ることができません。

一方、以下の施設は家(在宅)と同様であるため、特別障害者手当へ申請できます。

- 障害者グループホーム

- 有料老人ホーム:住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など

- 認知症高齢者グループホーム

障害者グループホームや有料老人ホームを利用している人は多いものの、こうした施設であれば特に問題ありません。また短期入所(ショートステイ)を利用する人についても、施設入所とはみなされず、特別障害者手当への申請が可能です。

本人や配偶者など世帯の所得制限が存在する

ただ特別障害者手当には所得制限が存在します。重度の障害者については、本人はほとんどのケースで低所得者です。そのため本人の所得制限はそこまで気にする必要はありませんが、世帯収入は重要です。

以下は特別障害者手当に関する所得制限です。

| 扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |

| 0人 | 所得額3,604,000円

(収入額5,180,000円) |

所得額6,287,000円

(収入額8,319,000円) |

| 1人 | 所得額3,984,000円

(収入額5,656,000円) |

所得額6,536,000円

(収入額8,596,000円) |

| 2人 | 所得額4,364,000円

(収入額6,132,000円) |

所得額6,749,000円

(収入額8,832,000円) |

| 3人 | 所得額4,744,000円

(収入額6,604,000円) |

所得額6,962,000円

(収入額9,069,000円) |

| 4人 | 所得額5,124,000円

(収入額7,027,000円) |

所得額7,175,000円

(収入額9,306,000円) |

| 5人 | 所得額5,504,000円

(収入額7,449,000円) |

所得額7,388,000円

(収入額9,542,000円) |

一緒の家に住む配偶者や扶養義務者(親など)の所得が高い場合、特別障害者手当として給付金を利用できません。そのため、世帯の所得額(年収額)に着目して所得制限に引っかかるかどうかを確認しましょう。

・障害者グループホームや老人ホームに住むなど、世帯分離すれば問題ない

なお配偶者では難しいですが、扶養義務者については世帯分離によって所得制限から外れることが可能です。

世帯分離したとしても、同じ家に住んでいる場合だと親族は扶養義務者になります。一方で障害者が障害者グループホームや老人ホームに住むなどすれば、同じ家には住んでいないので世帯分離が効果を発揮します。

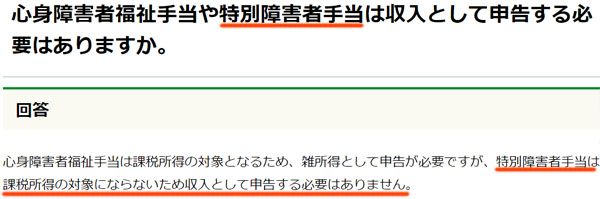

課税所得の対象外(非課税収入)であり、確定申告は不要

なお特別障害者手当は非課税収入であり、障害者がこうしたお金を支給されたとしても確定申告などの手間は不要です。課税所得に考える必要がないからです。

これについては、以下のように自治体(八王子市)についても明記しています。

課税所得ではなく、非課税収入であり、確定申告は不要であることから、対象者は必ず申請するべき補助金になります。

役所で申請し、医師による診断書を提出する

ここまでの内容を理解して、重度の障害者は早めに特別障害者手当を申請しましょう。前述の通り、申請しないと特別障害者手当は支給されませんし、さかのぼっての請求はできません。そのため、早めの申請が適切なのです。

役所で申請することになり、自治体によって必要書類は異なりますが、ザックリと以下のようになります。

- 医師の診断書

- 障害者手帳

- マイナンバーを確認できる書類

- 前年の所得証明書

これらの書類を提出することになります。なお障害者手帳は前述の通り必須ではないものの、重度の障害者で「障害者手帳なしの人」は基本的に考えられないため、申請の前に発行しておくといいです。

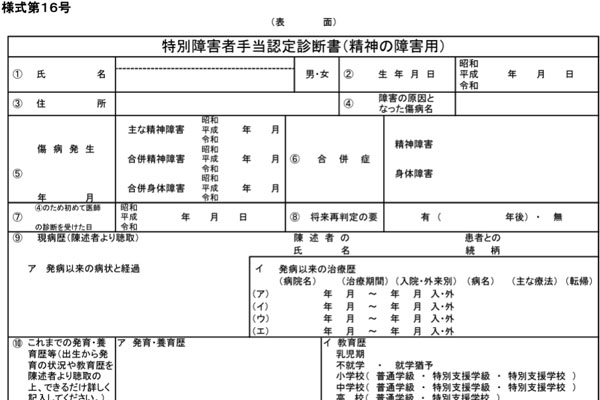

なお最も重要な書類が医師の診断書です。書式は自治体によって異なり、さらには身体障害者用や精神障害者用などと分かれていますが、いずれにしても特別障害者手当の申請に必要な診断書に記載してもらうことになります。

参考までに、以下は東京都で精神障害者用に利用される特別障害者手当の診断書です。

重度の等級の障害者手帳を既に保有している場合、特別障害者手当で必要となる診断書の内容を心配する必要はありません。ただ障害者手帳の基準と特別障害者手当の認定基準は異なり、特別障害者手当では複数の障害が重複している必要があります。

障害者手帳を目安とする特別障害者手当での認定基準を先ほど記しましたが、あくまでも一つの基準と考えて特別障害者手当を申請しましょう。

重度の障害者は特別障害者手当を利用するべき

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者には多くの補助制度があり、こうした制度・給付金の一つに特別障害者手当があります。

重度の障害者である必要があるため、軽度の人は利用できません。ただ重い等級の障害者手帳を保有しており、介護なしには生活できないのであれば、特別障害者手当の申請は重要です。申請しなければお金を得られないため、積極的に活用しなければいけません。

ただ20歳以上が対象であり、所得制限があり、在宅で生活している必要があります。ただ在宅とはいっても、障害者グループホームや有料老人ホームで過ごすのは問題ありません。そこで制度の中身を知り、どのような人が認定基準に合致するのか学びましょう。

そうして役所で申請し、医師の診断書を提出することで審査結果が下ります。65歳以上の高齢者でも利用できるため、寝たきりの人や日常生活が困難な障害者を含め、積極的に申請しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集