休職中に傷病手当金を得る注意点:支給条件や社会保険料、退職の対応

休職中であれば、傷病手当金を利用できます。完全に仕事を休むことにより、休職手当として傷病手当金を活用できるのです。

ただ、傷病手当金(休職手当)を利用するときは注意点があります。支給条件を満たす必要がありますし、社会保険料の支払いは継続して必要です。また、クビになることで退職することもあるため、その場合の対処法を学ばなければいけません。

それでは、休職中に傷病手当金を得るにはどうすればいいのでしょうか。休職手当の中身について解説していきます。

ケガや病気での休職で傷病手当金(休職手当)の対象

ケガや病気によって身体障害者や精神障害者になってしまうことがあります。うつ病や統合失調症などの精神疾患も対象であるため、傷病手当金は非常に多くの人に利用されています。

こうしたケガや病気によって休職する場合、すべての会社員・公務員は傷病手当金(休職手当)の対象です。社会保険に加入していることが傷病手当金の受給条件であるため、休職中に給料が支払われなくても、給付金が支払われるというわけです。

・休職期間に関係なく支給は1年6か月

なお、人によっては長く休職期間を設けることがよくあります。そうしたとき、休職期間の長さに関係なく、傷病手当金(休職手当)の支給期間は1年6か月です。これより延長は不可であるため、特定の期間のみ傷病手当金の利用が可能です。

休職手当は条件を満たす必要がある

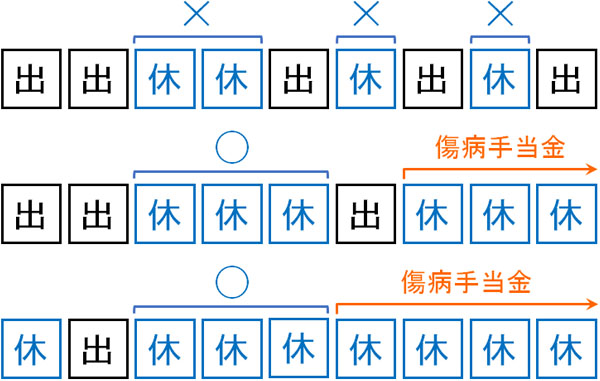

なおケガや病気による休職であれば傷病手当金を利用できるとはいっても、必ず条件を満たす必要があります。傷病手当金の利用では、連続した3日以上の休みが必要です。

3日の連続した休みを作れば、1年6か月にわたって休職手当を受給できます。

注意点として、休みを作る前に医療機関を受診しましょう。傷病手当金の申請では医師による証明が必要であり、事前に病院・クリニックを受診していないと「休んでいたときに傷病で働けない状態だった」と証明できません。

・有休を利用して連続した休みを作る

なお連続した休みには土日祝日(公休日)を含めることができます。また、有給休暇を活用してもいいです。土日休みや有給休暇を利用してもいいため、連続3日以上の休みを作るのは難しくないです。

その他の給付金と併用はできない

ただ注意点として、その他の給付金との併用はできません。休職中の場合、いくつかの給付金を利用でき、傷病手当金以外では例えば以下があります。

- 障害年金

- 老齢年金

- 労災保険 (休業補償給付)

- 出産手当金

- 育休手当(育児休業給付金)

ただ、これらの給付金を休業中に得たとしても、傷病手当金との併用はできません。

休職中に出勤してもいい:一部の給料が出るケース

なお人によっては、休職中に出勤するケースがあります。ずっと休むわけではなく、たまに出勤するのです。また人によっては、体調が良くなって復帰したものの、再び症状が悪化して休んでしまうことがあるかもしれません。

傷病手当金(休職手当)を利用している人について、まだら出勤になるケースがよくあります。ただ、休職中に出勤するのは問題ありません。この場合、出勤した日を除いて合計で1年6か月の傷病手当金を利用できます。

ただ給料が支払われた分だけ傷病手当金は減額されます。そのため、少しだけ出勤して給料を得ても、月に利用できる金額が増えることはありません。

・有休であっても支払われた給料分が減額される

なお傷病手当金が支給開始になった後は、有給についても支払われた給料の分だけ傷病手当金が減額されます。有給休暇は「3日連続の休み」に含めることができるものの、給料の一種であるため、傷病手当金の減額要因になります。

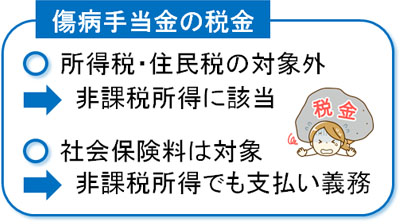

社会保険料の支払いは休職中でも必要

ただ休職中で十分に働くことができなかったとしても、社会保険料の支払いは必要になります。傷病手当金は非課税所得に該当するため、所得税・住民税は関係ありません。ただ、社会保険料に対しては引き続き対象です。

強制徴収なので社会保険料も税金であり、さらには所得税・住民税に比べて社会保険料は非常に高額です。ただ、会社に在籍中の場合はこうした税金支払いが必要になります。

そこで、社会保険料を考慮してお金の使い方を考えましょう。

・社会保険料を払えない状況は避けるべき

なお、社会保険料を払えない状況は避けなければいけません。税金と同じであるため、社会保険料の滞納は強制差し押さえのリスクが高くなります。

このとき、最も良いのは「最初に会社が社会保険料の分を控除し、残ったお金をあなたに支払う」という方法です。傷病手当金の受け取りが最初は会社になるため、その分だけお金の受け取り時期は遅れます。ただ、この方法であれば社会保険料を払えない状況を避けられるようになります。

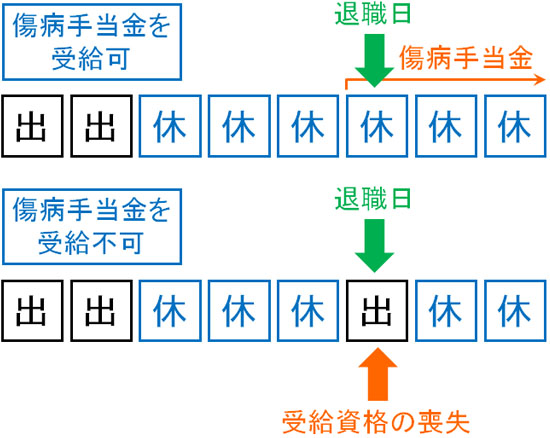

休職でクビ!退職後はどうなる?

ただ中には、欠勤が長くなることによって休職中にクビになってしまうことがあります。それでは、退職後の傷病手当金はどうなるのでしょうか。以下、すべての条件を満たしている場合、退職後でも傷病手当金を利用できます。

- 退職日までの1年以上、継続して働く(社会保険に加入)

- 辞めるまでに3日連続以上の休みがある&退職日に出勤しない

- 同じ傷病により、働けない状態が続いている

まず、1年以上は継続して働いている必要があります。途中で転職してもいいですが、1日でも途中に「社会保険に加入していない期間」があると対象外です。

また重要なのは、退職日に出勤しないことがあります。引き継ぎなどによって数時間でも退職日に出勤してしまうと、退職日に傷病手当金の受給要件を満たさないことになるため、傷病手当金を継続受給できません。

クビによって退職すると、身体障害者や精神障害者は生活に困ります。そうしたときであっても、条件を満たせば傷病手当金を利用できます。

傷病手当金をもらいながら休職中・退職後に転職活動は可能

なお場合によっては、将来を考えて転職する人もいます。特に「会社のストレスによってうつ病を発症した」など、実質的にいまの会社に問題がある場合、転職するほうが優れます。

そうしたとき、休職中・退職後を含めて、傷病手当金を受け取りながら転職活動をするのは何も問題ありません。

なお退職後について、転職活動をする人は失業保険の利用が一般的です。ただ失業手当よりも、傷病手当金のほうが一般的に金額は大きいです。そのため失業手当ではなく、最初は傷病手当金の活用を考えましょう。

ちなみに、失業保険は申請することで受給時期を延長できます。そのため傷病手当金の1年6か月では足りない場合、傷病手当金の受給が終わった後に失業保険を受けてもいいです。

傷病手当金を休職中に受給する

急なケガや病気により、仕事を休んでしまう人は多く、この場合は休職中に傷病手当金を利用できます。高額な給付金であるため、傷病手当金によって生活費を賄えます。

そこで、傷病手当金の要件を満たすようにしましょう。まずは医療機関を受診し、3日以上の連続した休みを作ります。このとき出勤してもいいですが、出勤日については傷病手当金は支給されません。給料が払われた日について、傷病手当金の対象外なのは有休も同様です。

なお障害の程度が重く、クビになることもあります。こうした場合、要件を満たしていれば退職後も傷病手当金の対象です。また、他の給付金についても同時に視野に入れましょう。

身体障害や精神疾患で働けない障害者について、傷病手当金の利用は重要です。そこで、休職中に給付金を受け取れるようにしましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集