傷病手当金をもらえないケースは何?確実にもらう条件とは

ケガや病気によって働けない場合、傷病手当金は非常に優れる給付金です。ただ、すべての人が傷病手当金を受け取れるわけではありません。

傷病手当金をもらえないケースがあります。例えば受給要件を満たしていなかったり、他の給付金を得ていたりする場合、傷病手当金の対象外です。

傷病手当金をもらえないケースは決まっています。そこで、どのような場合に傷病手当金を利用できないのか解説していきます。

身体障害や精神疾患(うつ病・適応障害など)で給付金を得る

傷病手当金を得るとき、ケガや病気の種類は関係ありません。すべての身体障害や精神疾患について、傷病手当金を得られると考えましょう。

例えば、精神疾患であればうつ病や適応障害は有名です。こうした精神疾患で仕事を休む場合、あらゆる病気が傷病手当金の対象になります。

また、一時的なケガや病気であっても支給対象です。例えば妊婦の場合、切迫早産・切迫流産・つわり(妊娠悪阻)などによって一時的に仕事を行えなくなる人がいます。この場合についても、医師の証明があれば傷病手当金の対象です。つまり、病気の種類に関係なく傷病手当金の対象になると考えましょう。

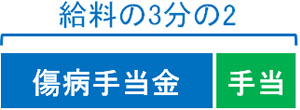

ケガや病気の種類に関係なく、傷病手当金によって給料の3分の2を得られます。いずれにしても、仕事を休む必要があるほどの症状であれば傷病手当金の対象です。

傷病手当金をもらえないケースは複数ある

ただ、場合によっては傷病手当金を得られません。傷病手当金をもらえないケースは複数あり、例えば以下のケースが該当します。

- 受給条件を満たさない

- 国民健康保険の加入者

- 給料を得ている

- 1年6か月が経過

- 退職した(要件を満たしていない)

- 仕事中のケガ・病気

それぞれについて確認しましょう。

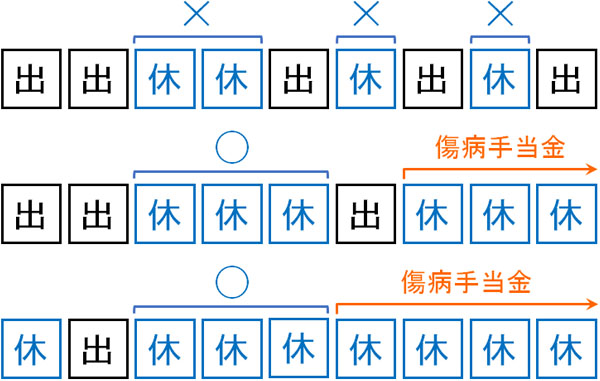

受給条件(待期期間や医師の証明)を満たさないともらえない

傷病手当金を得るには、必ず受給条件を満たす必要があります。会社員・公務員など社会保険に加入している人で傷病手当金を利用できますが、このときは必ず「3日以上の連続した休み(待期期間)」を完成させなければいけません。休みは連続している必要があり、土日や有休を含めてもいいので、3日連続の休みでなければいけません。

それでは、3日連続の休みを作れば問題ないかというと、そういうわけではありません。事前に医療機関を受診するのは必須です。

傷病手当金の受給では、医師による証明が必要です。ただ事前に医師を受診していないと、「待期期間のときに働けないほどの症状だった」と医師は証明できません。そのため、待期期間を作る前に医療機関の受診が必要になるのです。

また、そこまで症状が重いわけではなく、普通に働ける状態の場合、医師は傷病手当金の書類にサインしません。これについては当然ですが、傷病手当金はあくまでも働けないほど症状の重い人のみ利用できます。

国民健康保険の加入者は対象外

また前述の通り、傷病手当金は社会保険に加入している人が対象になります。そのため、国民健康保険(国保)の加入者は対象外になると考えましょう。

- 個人事業主(自営業)

- 学生

- 主婦

- 無職

これらは国民健康保険の加入者になると思いますが、傷病手当金ではなく、その他の給付金の活用を視野に入れなければいけません。

給料(有休を含む)を得ている場合は支給されない

傷病手当金は働けない人に対して支給される制度です。そのため、給料を得ている人は傷病手当金の対象ではありません。

もちろん、長期の休業が必要になる前に出勤と欠勤を繰り返す状態になってしまう人がいます。これについては問題なく、たとえまだら出勤であっても、待期期間を完成させれば傷病手当金の対象になります。

ただ働いている日数が多いと、医師から「働けないほどの状態」という証明をもらいにくいです。また、医師からの証明をもらったとしても、半日出勤や時短勤務を含めて、働くことで給料を得ている日は傷病手当金の支給が停止になります。これは、有給によって給料を得ている場合も同様です。

働けない場合に得られる制度が傷病手当金です。そのため、少しでも働くとその日の傷病手当金は得られないと考えましょう。

1年6か月が経過すると支給停止

また傷病手当金を得られるのは1年6か月です。期限が決まっており、延長はできません。人によっては「社会復帰したものの、病気が再発した」というケースがあるかもしれません。このときについても、欠勤していた期間の合計が1年6か月までの受給となります。

仮に「既に1年6か月の傷病手当金を受け取っており、同じ病気を再発して仕事を休んだ」という場合、傷病手当金の対象外です。この場合、障害年金など他の給付金の利用を検討しなければいけません。

例外として、別のケガ・病気によって働けなくなった場合、以前とは異なる傷病なので再び1年6か月にわたって傷病手当金を受給できます。ただ、こうした例外を除いて傷病手当金の受給は1年6か月までと考えましょう。

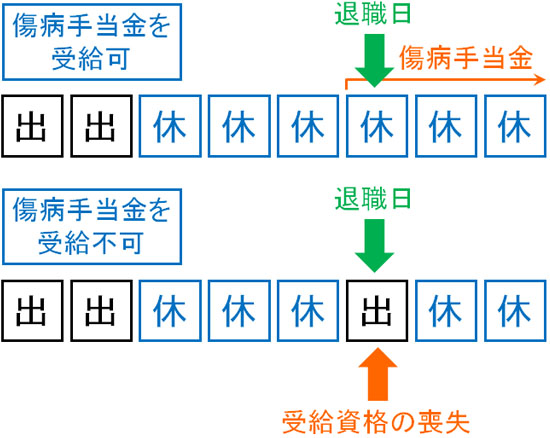

要件を満たさない場合、退職後に打ち切り

また、傷病手当金の受給要件を満たさなくなった場合、途中で打ち切りになります。社会保険に加入している人であれば全員が対象であるため、在職中の場合はすべての人で傷病手当金の対象です。一方で退職後については、傷病手当金を継続して受け取るための条件を満たしている必要があります。

退職後も傷病手当金を得られる人は以下すべての条件を満たしている人になります。

- 退職日までの1年以上、継続して働く(社会保険に加入)

- 辞めるまでに3日連続以上の休みがある&退職日に出勤しない

- 同じ傷病により、働けない状態が続いている

途中で転職してもいいので、1日も途切れなく会社員・公務員をしている人が対象になります。なお注意点として、退職日に出勤しないことがあります。退職日に数時間であっても出勤してしまうと、退職日は「傷病手当金の要件を満たさない」となってしまい、その後の給付金を受け取れません。

要件を満たさないと傷病手当金をもらえないため、退職するときは退職日に絶対に出勤しないようにしましょう。

仕事中のケガ・病気は労災の範囲になる

なお傷病手当金と似ている制度に労災保険があります。傷病手当金は仕事外(プライベート)で発生したケガや病気に対する給付金です。一方で仕事中(通勤中を含む)のケガや病気で働けなくなった場合、労災保険の対象になります。

傷病手当金と労災保険では、明らかに労災保険のほうが条件は良いです。また、労災保険はアルバイトも対象であるため、社会保険の加入者でなかったとしても利用できます。

明確に仕事での事故や病気が原因である場合、傷病手当金を利用するのではなく、労災保険を活用しましょう。条件の悪い傷病手当金を利用する意味はなく、労災によって好条件の給付金を得るといいです。

ただ身体障害ではなく、精神疾患が原因で欠勤する場合、傷病手当金を利用するのが一般的です。たとえ仕事のストレスが原因でうつ病や適応障害を発症したとしても、その原因が仕事であると特定するのは難しく、傷病手当金を利用するというわけです。

その他の手当や給付金を得ている場合は減額

なお傷病手当金のほかにも、働けない人に対してさまざまな給付金があります。このとき、傷病手当金は前述の通り給料の3分の2が支給されます。これより大きな金額が支給されることはなく、他に手当や給付金を得ている場合、その分だけ傷病手当金が減額されます。

欠勤した当初であれば、会社から何かしらの手当を受け取るケースがよくあります。例えば通勤手当や資格手当、住宅手当などが該当します。これら会社から受け取る手当について、その分だけ傷病手当金が減額されます。こうして、「傷病手当金 + 会社からの報酬 = 給料の3分の2」となるように調節されます。

また、他の給付金を得ている場合も調節されます。他の給付金に加えて、傷病手当金も加わると、働いていたときよりも得られるお金が大きくなります。それを防ぐため、他の給付金との併用はできず、仮に他に給付金を得ている場合はその分だけ減額となります。

傷病手当金以外の給付金としては、例えば以下があります。

- 労災保険

- 障害年金

- 失業保険

これらの給付金と傷病手当金は併用できないと考えましょう。つまり、ほかに高額な給付金を利用している場合、基本的に傷病手当金をもらえないです。

傷病手当金をもらえないケースがある

大けがや難病でなくても、働けないほどの状態である会社員・公務員であれば誰でも傷病手当金の対象です。妊婦のつわりで欠勤する場合であっても傷病手当金を利用できます。

ただ、傷病手当金をもらえないケースがいくつもあります。「受給条件を満たさない」「国民健康保険の加入者」「給料を得ている」「受給して1年6か月が経過」「退職後(要件を満たさない場合)」「仕事中のケガ・病気(労災の対象)」などが傷病手当金の対象外となる主な理由です。

また会社から何かしらの手当を受け取っている場合、その分だけ傷病手当金が減額になります。さらに、他の給付金との併用はできません。

身体障害者や精神障害者、一時的な体調不良で働けないときに優れる傷病手当金ですが、受給には条件があります。そこで、どのような場合に傷病手当金をもらえないのか確認しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集