個人事業主・無職の国民健康保険は傷病手当金がない!他の給付金利用

個人事業主や学生、主婦、無職などでは、国民健康保険へ加入することになります。そうした人について、身体障害者や精神障害者になってしまうと、その後は十分に働けなくなります。

障害者で十分に働けない場合、給付金の利用を多くの人が考えます。障害者が利用できる給付金の一つが傷病手当金です。そうしたとき、国民健康保険の加入者は傷病手当金を利用できるのでしょうか。これについて、社会保険未加入の人は傷病手当金の対象外です。

そのため、個人事業主や無職(退職後など)の場合は他の給付金を検討しなければいけません。そこで、どのような給付金を利用すればいいのか解説していきます。

社会保険未加入では傷病手当金の対象外

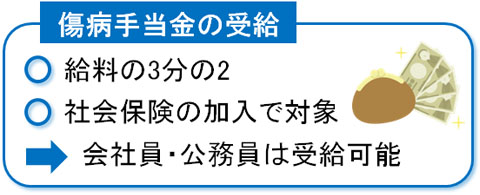

給料の3分の2という高額なお金を得られる給付金が傷病手当金です。そのため学生や主婦など、元々の収入の低い人にとっては関係ない制度ですが、個人事業主や退職直後の場合、傷病手当金によって高額なお金を得られると助かります。

このとき、傷病手当金を得る条件は「社会保険に加入している」という人のみになります。そのため、会社員・公務員の人がケガや病気によって働けなくなったときに傷病手当金を利用できます。

一方、国民健康保険では社会保険未加入の状態です。これが、個人事業主で傷病手当金を利用できない理由です。いま無職で国民健康保険に加入していたとしても、どこかに就職し、ケガや病気を発症したときに会社員・公務員なのであれば傷病手当金の対象です。ただ、そうでない場合は自営業を含めて傷病手当金を利用できません。

任意継続中であっても個人事業主・自営業は対象外

また注意点として、たとえ社会保険に加入している状態であっても、会社員・公務員として在籍していない場合は傷病手当金を利用できません。

退職後について、社会保険の任意継続を選択できます。ただ社会保険を任意継続しており、社会保険料を支払っているにしても、会社員・公務員として在籍していないときにケガや病気によって働けなくなった場合、傷病手当金を利用できないのです。

社会保険に加入していれば無条件で傷病手当金の対象になるのではなく、あくまでも会社員・公務員である必要があります。

なお、会社員・公務員のときにケガや病気によって働けなくなった場合、条件を満たせば退職後であっても継続して傷病手当金を受給できます。ただ、退職後(個人事業主や無職の状態)にてケガや病気をした場合、任意継続で社会保険料を支払っていたとしても、傷病手当金の対象外というわけです。

自営業・無職は他の給付金を利用する

そこで、個人事業主・自営業や無職で国民健康保険に加入しており、傷病手当金の対象外である場合は他の給付金を活用しましょう。具体的には以下になります。

- 失業手当

- 職業訓練受講給付金

- 障害年金

これらの給付金を活用することで、たとえ国民健康保険の加入者であっても日々の生活費を得られるようになります。

失業手当で社会復帰を目指す

まず、身体障害や精神疾患によって働けなくなったものの、社会復帰を目指す場合は失業手当を考えます。個人事業主が働けなくなった場合、失業手当の利用はできません。失業手当というのは、あくまでも雇用保険に加入していた人のみ対象になるからです。

当然、主婦や学生についても雇用保険に加入していないため、失業手当を利用できません。

ただ退職した人であれば、失業手当の対象です。退職した人について、傷病手当金を継続受給できる要件を満たしていればいいですが、そうでないケースは多いです。その場合、失業保険を利用することで社会復帰するまでの生活費を得るのです。

また障害者手帳を有する場合、以下のように通常よりも長い期間の失業保険を利用できます。

| 雇用期間 | 1年未満 | 2~9年 | 10~19年 | 20年以上 |

| 一般受給者 | - | 90日 | 120日 | 150日 |

| 障害者:45歳未満 | 150日 | 300日 | ||

| 障害者:45~64歳 | 360日 | |||

雇用保険に加入しており、事前に障害者手帳を保有している必要はあるものの、身体障害や精神疾患で復職が困難であっても長い間の給付金を利用できます。

職業訓練受講給付金で月10万円を得る

ただ、失業保険を利用できるのは会社員・公務員などで働いていた人に限られます。個人事業主やずっと無職だった人は対象外です。

そうしたとき、失業保険とはまったく別の制度として職業訓練受講給付金があります。ハローワークにて職業訓練の受講申し込みをすることになりますが、失業手当の対象外であっても活用できる給付金です。職業訓練受講給付金によって月10万円を得られます。

他にも要件はありますが、ザックリと以下の条件に当てはまっている場合に職業訓練受講給付金を利用できます。

- 本人収入が月8万円以下

- 世帯全体収入が月30万円以下

- 世帯全体の金融資産が300万円以下

つまり、低所得者で貯金がない場合は職業訓練受講給付金の対象になると考えましょう。

障害年金で生活費を得る

ただ失業手当も職業訓練受講給付金も就労意欲のある人のみ利用できます。しかし、身体障害者や精神障害者で十分に働けない状態の人は多く、そうした場合は「社会復帰を目指すための給付金」を利用できません。

その場合、障害年金を利用しましょう。働けないほど重度の身体障害者や精神障害者の場合、障害年金を利用できます。保険料を支払っている場合、すべての人が障害年金の対象になります。そのため国民健康保険料・国民年金の加入者であれば、個人事業主(自営業)や学生、主婦、無職を含めてすべての人が対象です。

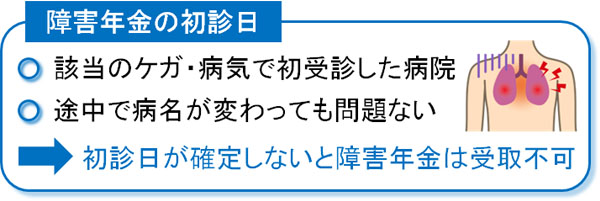

なお、障害年金の受給では初診日(初めて医療機関を受診した日)を確定させなければいけません。また、審査には何か月もの時間が必要です。そのため、早めに障害年金へ申請しましょう。

国民健康保険の加入者では、利用できる給付金が限られます。ただ、障害年金はすべての障害者で申請可能です。

最終手段は生活保護がある

なお障害年金を利用するとはいっても、国民健康保険・国民年金の加入者は障害基礎年金となり、月の支給額が高額になることはありません。そのため、日々の生活は苦しくなります。特に貯金がない場合、生きていくのは困難です。

そうしたとき、最終手段として生活保護を活用しましょう。働けない障害者で生活保護の利用者は非常に多く、こうしたセーフティーネットの活用をためらう必要はありません。また障害年金を受給できるほどの障害者では、通常の生活保護費に加えて上乗せがあります。これを障害者加算といいます。

生活保護の利用によって毎月の生活費や賃貸費用を出せるようになり、障害者の場合はさらに加算を得られます。

自営業や無職で給付金を活用する

個人事業主(自営業)や学生、主婦、無職を含めて、身体障害者や精神障害者では労働が困難です。ただ国民健康保険の加入者(社会保険未加入)の場合、傷病手当金を利用できません。また社会保険の加入者であっても、任意継続の場合は傷病手当金の対象外です。

そこで社会保険に入っていない人の場合、その他の給付金を利用しましょう。働く意欲がある場合、失業手当や職業訓練受講給付金の利用を視野に入れるといいです。

一方、障害によって労働が困難な場合、障害年金を利用しましょう。国民健康保険・国民年金であっても、障害者は障害年金を利用できます。また、最終手段は生活保護への申請です。

国民健康保険・国民年金の加入者は利用できる給付金が限られます。これは障害者であっても同様であり、少なくとも傷病手当金を利用できません。そこで失業手当や職業訓練受講給付金、障害年金、生活保護の利用を検討するといいです。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集