共同生活援助で人員配置体制加算を得る計算方法や内容

障害者グループホーム(共同生活援助)を運営するとき、加算を得るのは重要です。そうしたとき、多くの障害者グループホームで対象になる加算に人員配置体制加算があります。

世話人や生活支援員について、障害者グループホームには配置基準があります。ただ、そうした配置基準を上回って介護スタッフを配置している場合、人員配置体制加算の対象になります。

それでは、人員配置体制加算を得るときはどのような計算方法になるのでしょうか。また、人員配置体制加算はどのような加算内容になるのでしょうか。人員配置体制加算を得るときの考え方について解説していきます。

通常より多い人員配置の場合に加算

世話人と生活支援員について、すべての障害者グループホームで配置基準があります。世話人と生活支援員は兼務できますが、ザックリと以下のように配置基準を考えましょう。

【世話人の配置基準】

- 「利用者:世話人=6:1」で配置(介護サービス包括型の場合)

【生活支援員の配置基準】

- 区分3以上の利用者受け入れで必須

ただ、決められている配置基準よりも多くの介護スタッフを配置している場合、通常よりも手厚いサービスを提供しているため、人員配置体制加算を得られます。

定員が6人より少ない場合、特に人員配置体制加算が重要

世話人や生活支援員の配置基準を考えるとき、所定労働時間が重要になります。週の所定労働時間は32~40時間で考えますが、わかりやすく週40時間の所定労働時間で考えましょう。

前述の通り、世話人の配置基準は介護サービス包括型で「利用者:世話人=6:1」です。このとき、利用者6人の障害者施設であれば、必要な世話人の人員配置は1.0人(週40時間)です。

ただ定員5人の場合、必要な世話人は0.8人であり、本来は週32時間(週40時間 × 0.8人 = 週32時間)の労働時間で十分です。

ただ人間を分割することはできず、所定労働時間が40時間の場合、週40時間は働くことになります。つまり、法律で定められている配置基準よりも、多くの時間を世話人が働くことになります。そこで、余分に介護スタッフが働いている施設について人員配置基準を得られるというわけです。

もちろん定員6人であっても、介護スタッフが多い事業所では人員配置基準を算定できます。ただ定員数が6人よりも少ない(または定員が6人よりも少し多い)という施設では、国が定める配置基準よりも多くの介護スタッフが配置され、余分に働くことになりやすいです。そこで、人員配置体制加算を活用します。

人員配置体制加算の内容と計算方法

それでは、人員配置体制加算はどのような内容・計算方法になっているのでしょうか。人員配置基準では、所定労働時間を32~40時間で考えます。一方、人員配置体制加算では、必ず所定労働時間を40時間と考えて計算します。これを特定従業者数換算方法といいます。

どの事業所であっても週40時間で考えることになり、特定従業者数換算方法によって基準が一律になります。

このとき、利用者に対する世話人の配置人数について、余剰配置が以下のときに加算を得られます(介護サービス包括型の場合)。

| 加算 | 利用者:世話人 | 区分 | 単位 |

| 人員配置体制加算(Ⅰ) | 12:1 | 4以上 | 83単位 |

| 3以下 | 77単位 | ||

| 人員配置体制加算(Ⅱ) | 30:1 | 4以上 | 33単位 |

| 3以下 | 31単位 |

そこで、実際に計算することで確認しましょう。

通常の人員配置基準を算出する

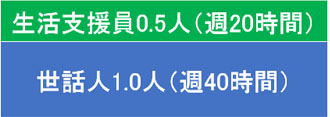

まず、障害者グループホームで必要になる通常の人員配置基準を計算します。利用者6人の介護サービス包括型の場合、前述の通り世話人の配置基準は1.0人です。また週の所定労働時間が40時間の場合、週40時間は世話人が働かなければいけません。

- 世話人1.0人(週40時間)

ただ、障害者グループホームでは生活支援員の配置も必須です。どの区分の人を何人受け入れるのかによって生活支援人の配置基準は異なりますが、仮に「生活支援員の配置基準が0.5人」としましょう。この場合、所定労働時間40時間の半分となる「週20時間の人員配置」が必要になります。

- 生活支援員0.5人(週20時間)

こうして、この障害者グループホーム(共同生活援助)では週60時間(週40時間+週20時間)の勤務実態が必要になります。

世話人1.0人と生活支援員0.5人を合わせ、1.5人(週60時間)は介護スタッフが働かなければいけません。

特定従業者数換算方式(週40時間)で算出

次に、人員配置体制加算を得るための人員配置を計算しましょう。特定従業者数換算方式で計算するため、必ず週40時間で計算します。

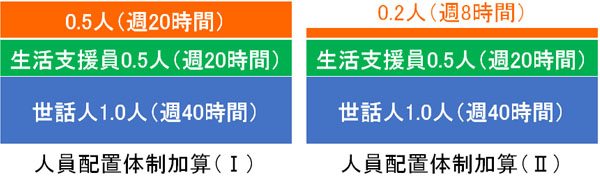

利用者に対して、人員配置体制加算(Ⅰ)では12で割り、人員配置体制加算(Ⅱ)では30で割ります。こうして、加算取得に必要な人員配置を算出できます。今回は利用者6人であるため、以下のようになります。

- 人員配置体制加算(Ⅰ):利用者6人 ÷ 12 = 0.5人(週20時間)

- 人員配置体制加算(Ⅱ):利用者6人 ÷ 30 = 0.2人(週8時間)

人員配置体制加算(Ⅰ)では0.5人の配置が必要になります。そのため週40時間で考えると、週20時間の配置が必要になります。

- 0.5人 × 週40時間 = 週20時間

また人員配置体制加算(Ⅱ)は0.2人の配置であるため、週8時間の配置です。

- 0.2人 × 週40時間 = 週8時間

こうした人員配置をしている場合、人員配置体制加算(Ⅰ)や人員配置体制加算(Ⅱ)を得られます。

体験利用は人員配置体制加算の対象外

なお障害者グループホームの運営では、体験利用の人を受け入れることもあります。そうしたとき、体験利用では人員配置体制加算を利用できるのでしょうか。

体験利用については、人員配置体制加算の対象外となります。そのため体験入居ではなく、本入居した利用者(障害者)に対して、人員配置体制加算を算定できると考えましょう。

体験入居であっても、世話人や生活支援員について配置基準を満たす必要があります。ただ人員配置体制加算については、いくら余剰に介護スタッフを配置したとしても、加算の対象外というわけです。

共同生活援助で人員配置体制加算を得る

多くの障害者グループホーム(共同生活援助)で関係ある加算に人員配置体制加算があります。4人や5人が定員の施設は普通ですし、たとえ6人定員であっても満床でないケースはよくあります。

ただ人間を分割することはできず、結果として多くの介護スタッフを配置している施設がたくさんあります。そうしたとき、人員配置体制加算の対象になります。

どれだけ多くの時間を配置しているのかによって、人員配置体制加算の点数が異なります。そこで計算方法を理解して、どれくらいの加算を得られるのか確認しましょう。ただ、体験入居は人員配置体制加算の対象外です。

人員配置体制加算を利用しないと、余剰のスタッフ配置に対する売上を作れません。そこで人員配置体制加算を活用することで、手厚い支援に対する利益を確保するといいです。