共同生活援助での処遇改善加算:加算率や算定の要件

障害者グループホーム(共同生活援助)の運営で非常に重要な加算が処遇改善加算です。処遇改善加算を利用することにより、職員の給料アップを行えるようになります。

なお処遇改善加算の内容は少し複雑であり、満たせる適用条件によって加算率が違ってきます。社員の給料を高くするためには、可能な限り加算率の高い処遇改善加算を得るようにしましょう。そうすれば、介護スタッフの給料アップにつながります。

それでは、共同生活援助での処遇改善加算はどのような内容になっているのでしょうか。介護スタッフの給料アップにとって重要な処遇改善加算について解説していきます。

福祉・介護職員の給料アップに関する加算

一般的に福祉業界は給料が低いといわれています。それでは給料アップが可能かというと、既に決められている加算によって請求をする必要があるため、簡単には給料上昇できません。また、障害者グループホームは利益率が高くないことも簡単に給料アップできない理由になります。

そうしたとき、福祉業界では処遇改善加算を利用できます。職員の給料アップのために利用しなければいけない加算が処遇改善加算であり、これによって介護スタッフの給料アップが可能になります。

特徴としては、加算率を利用することがあります。固定の加算を得るのではなく、得られる加算に対して加算率をかけます。そのため、多くの加算を得ている共同生活援助であるほど、職員の給料アップにつながりやすいです。

障害者グループホームの加算率は以下のようになっています。

| 形態 | 加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ |

| 介護サービス包括型 | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |

| 日中サービス支援型 | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |

| 外部サービス利用型 | 21.1% | 20.8% | 19.2% | 15.2% |

例えば100万円を得る場合、介護サービス包括型で加算Ⅰ(14.4%)を取得するのであれば、14万7000円の加算を得て介護職員の給料アップのために利用できます。

- 100万円 × 14.7% = 14万7000円

給料に対する非常に大きな加算であるため、基本的にすべての障害者グループホームが活用しています。

社会保険料の負担分は増額分へ充当可能

なお事業者にとってみると、安易な給料アップは負担増につながります。会社としては、社会保険料を負担しなければいけないからです。

社会保険料の会社負担率は約15%です。そのため、処遇改善加算で得た全額を社員の給料に充てると、会社負担はより大きくなって経営を圧迫します。例えば処遇改善加算によって社員全体で100万円の給料アップをする場合、給料アップ分の約15%に対する社会保険料(約15万円)が増加します。

こうして会社としては、処遇改善加算での給料アップ以上に支出が大きくなります。

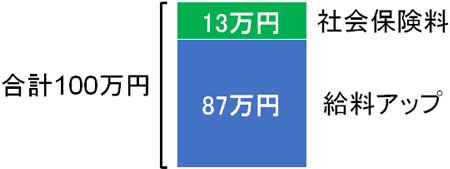

この状況を改善するため、処遇改善加算では社会保険料に関する例外措置が設けられています。要は、処遇改善加算によって得たお金について、社会保険料の企業負担分への充当が可能になっています。

例えば処遇改善加算で100万円を得たため、全社員に対して100万円を渡すとします。ただ、このときは社会保険料を考慮して給料アップさせます。つまり、社員には87万円を給料として渡し、残り13万円は社会保険料の支払い用として取っておくのです。

この場合、会社としては社会保険料の負担なしに社員の給料アップが可能になります。処遇改善加算では、こうした社会保険料の例外規定が存在します。

加算ごとのキャリアパス要件

それでは、加算Ⅰ~Ⅳを得る条件はどのようになっているのでしょうか。それぞれの違いは「キャリアパス要件をどれだけ満たしているか?」になります。以下のようになります。

| 区分 | キャリアパス要件 | ||||

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |

| 加算Ⅰ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 加算Ⅱ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 加算Ⅲ | ○ | ○ | ○ | ||

| 加算Ⅳ | ○ | ○ | |||

処遇改善加算にはキャリアパス要件が設定されており、そうした基準によって加算率が異なると理解しましょう。

加算Ⅰ:福祉専門職員配置等加算を算定

加算Ⅰを得るためには、キャリアパス要件Ⅴを満たす必要があります。キャリアパス要件Ⅴは以下になります。

- 福祉専門職員配置等加算を算定

全常勤(アルバイト・パートを除く)のうち、特定の有資格者の保有割合が25%以上の場合、福祉専門職員配置等加算を算定できます。資格者としては、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師が対象になります。

または、「非常勤を含む世話人・生活支援員のうち、常勤職員の割合が75%以上」「世話人・生活支援員で働く全常勤職員のうち、勤続3年以上の人が30%以上」などによっても福祉専門職員配置等加算を算定可能です。

要は、事業所内に一定数の専門職員が配置されている場合、処遇改善加算で加算Ⅰを取得できます。なお、新規採用などによって専門職員の割合が少なくなり、福祉専門職員配置等加算を算定できなくなった場合は要件を満たさなくなるので注意が必要です。

加算Ⅱ:1人以上は年収440万円以上

加算Ⅱのキャリアパス要件Ⅳは年収が関わってきます。具体的には、以下の人が1人以上はいる必要があります。

- 処遇改善加算によって年収440万円以上になる

このとき、「処遇改善加算によって」に注意が必要です。つまり、処遇改善加算の適用前から年収440万円以上の介護スタッフは対象外になります。

・救済措置をうまく利用する

処遇改善加算は固定ではなく、加算率を利用することによって得られます。そのため元々の報酬が少ない場合、処遇改善加算が少なくなります。その場合、どれだけ事業所が努力したとしても職員の年収を440万円以上にするのは困難です。

そこで、年収440万円以上の介護スタッフを作れない理由を報告書で記すことができます。これにより、たとえ440万円以上のスタッフを生み出せなかったとしても、問題なくキャリアパス要件Ⅳを満たせるようになります。

加算Ⅲ:昇給ルールを規定&公開

キャリアパス要件Ⅲを満たすのが加算Ⅲを得る条件です。キャリアパス要件Ⅲは以下になります。

- 就業規則に昇給ルールを記し、職員に公開する

なお、昇給ルールとしては例えば以下の要素があります。

- 勤務年数

- 保有資格

- 能力

勤務年数についてはわかりやすく、定期昇給によって給料が上がっていく仕組みにします。また保有資格については、「○○資格の保有者は資格手当△万円」などのように規定します。能力については評価が非常に難しいものの、職員ごとに能力を評価して昇給させます。

これらのうち1つを選択してもいいですし、複数を組み合わせてもいいです。いずれにしても、昇給のルールを明確にしましょう。

加算Ⅳ:役職・賃金の記載とスキルアップの支援計画

加算Ⅳだけでなく、すべての処遇改善加算に共通するキャリアパス要件がⅠとⅡです。キャリアパス要件Ⅰは以下のようになっています。

- 就業規則に役職・賃金を記載する

つまり、役職名や役職ごとの役割・仕事内容を記したキャリアパス表を作成します。その後、それぞれの役職に対する賃金を記載します。なお、賃金体系図を就業規則に記載して介護スタッフへ公開しなければいけません。

また、キャリアパス要件Ⅱについても満たす必要があります。以下がキャリアパス要件Ⅱです。

- スキルアップのため、支援計画を策定する

障害者グループホームを含め、障害者福祉では研修を実施したり、資格の取得を促したりすることで職員のスキルアップを図るのが一般的です。そこで、キャリアパス要件Ⅱでは「事業所が主体的に研修を行う」「職員の資格取得を援助する」ことが要件になっています。

資格取得の援助としては、資格に必要な費用の補助や講座受講のための勤務シフトの調節などが挙げられます。

月額賃金改善要件:1/2以上は固定給に充てる

このように、キャリアパス要件は処遇改善加算の加算率に影響します。一方、加算率への影響はないものの、「処遇改善加算を得るときに満たさなければいけない共通の要件」があります。そうした要件の一つに月額賃金改善要件があります。

以下の内容が月額賃金改善要件になります。

- 加算額の1/2以上を固定給に充てる

処遇改善加算で得たお金は職員の給料アップに利用しなければいけないものの、「賞与(ボーナス)として支給する」「一時金として与える」など、さまざまな方法を採用できます。そうしたとき、「処遇改善加算の2分の1以上は毎月の給料として出す」ことを月額賃金改善要件で定めています。

もちろん、処遇改善加算をすべて毎月の給料アップに充てる場合、特に問題ありません。いずれにしてもボーナスや一時金ではなく、毎月の給料上昇として処遇改善加算の大部分を活用しましょう。

職場環境等要件:職場の改善を行う

また、すべての加算に共通となる他の要件として職場環境等要件があります。要は、職場環境を改善するように努めなければいけません。

このとき、以下の6つのカテゴリーについて改善しなければいけません。

| カテゴリー | 項目数 |

| 入職促進に向けた取り組み | 4 |

| 資質向上やキャリアアップに向けた支援 | 4 |

| 両立支援・多様な働き方の推進 | 4 |

| 腰痛を含む心身の健康管理 | 4 |

| 生産性向上のための取り組み | 8 |

| やりがい・働きがいの醸成 | 4 |

各カテゴリーの項目詳細は以下になります。

【入職促進に向けた取り組み】

- 経営理念やケア方針・人材育成方針などの明確化

- 採用・人事ローテーション・研修の制度構築

- 他産業からの転職、主婦、中高年など、経験者・有資格者にこだわらない採用の仕組み

- 職業体験の受入れや地域行事への参加などによる職業魅力度向上の取り組み

【資質向上やキャリアアップに向けた支援】

- 研修の受講支援:人実務者研修受講、ユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス管理責任者研修など

- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

- エルダー・メンター制度などの導入

- 上位者によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方に関する定期的な相談機会

【両立支援・多様な働き方の推進】

- 子育てや家族の介護など、仕事の両立を目指す人へ休業制度の充実

- 職員の事情に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、非正規から正社員への転換制度

- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りの具体的な取得目標と確認

- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制によって業務配分の偏りを解消

【腰痛を含む心身の健康管理】

- 相談体制の充実:業務や福利厚生制度、メンタルヘルスの職員相談窓口の設置など

- 健康管理対策の実施:健康診断・ストレスチェックや従業員のための休憩室の設置

- 介護職員の身体負担軽減:介護技術の修得支援、腰痛対策の研修など

- 事故・トラブルへの対応マニュアル作成など、体制の整備

【生産性向上のための取り組み】

- 生産性向上ガイドライン(厚生労働省)に基づき、業務改善活動の体制構築

- 現場の課題の見える化を実施

- 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の実践による職場環境の整備

- 業務手順書の作成や記録・報告様式の工夫による情報共有、作業負担の軽減

- 介護ソフト、情報端末の導入

- 介護ロボットまたはICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入

- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備

- 職場環境改善の取り組み:各種委員会の設置、各種指針の共同策定、物品の共同購入、ICTインフラの整備、人事管理システム・福利厚生システムなど

【やりがい・働きがいの醸成】

- 勤務環境やケア内容の改善:ミーティングで職場内コミュニケーションの円滑化など

- 地域包括ケアの一員としてモチベーション向上、地域の児童や住民との交流

- 利用者本位のケア方針など、介護保険や法人理念を定期的に学ぶ機会の提供

- ケアの好事例や利用者・家族からの謝意などの情報を共有する機会の提供

上記の項目について、すべてを実施する必要はありません。加算の内容に応じて、それぞれのカテゴリーからいくつかを選んで実施すれば十分です。以下のようになっています。

| 区分 | 各カテゴリー | 生産性向上 | 情報公開 |

| 加算Ⅰ・Ⅱ | 2つ以上 | 3つ以上 | ○ |

| 加算Ⅲ・Ⅳ | 1つ以上 | 2つ以上 | - |

加算Ⅰ・Ⅱについては、高い加算率となります。そのため条件は厳しくなっており、それぞれのカテゴリーについて2つ以上を選択して満たす必要があります。ただ、「生産性向上のための取り組み」は3つ以上を選択して満たします。同時に、職場環境改善の取り組みについてWebサイトなどで公表する必要があります。

一方で加算Ⅲ・Ⅳでは、それぞれのカテゴリーから1つ以上を選択して満たしましょう。同時に、「生産性向上のための取り組み」は2つ以上を満たすようにします。

職場環境等要件を満たすことにより、処遇改善加算を得られます。そこで、それぞれのカテゴリーの中から実現できそうな内容を選び、実施しましょう。

障害者グループホームで給料上昇を行う

福祉業界はどうしても職員の給料が低くなりがちです。そこで障害福祉サービスについて、職員を給料アップさせるための加算として処遇改善加算があります。共同生活援助で働く介護スタッフの給料を大幅に上昇させることのできる加算になります。

加算率を利用するため、元々の請求報酬が大きい事業所であるほど、職員に対する給料上昇へ寄与できます。このときの区分は加算Ⅰ~Ⅳと4段階であるため、取得できる区分にて処遇改善加算を算定しましょう。

なお、処遇改善加算には細かい要件や規定があります。また、月額賃金改善要件や職場環境等要件などの共通項目もあります。

大幅な給料上昇に関係するため、社員の満足度向上にとって処遇改善加算は重要です。そこで処遇改善加算の中身を理解して、算定できるように整備を進めましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集