通院なしで傷病手当金を受給可能?月の通院回数や医師の意見は重要

傷病手当金の受給で必須となる要素の一つに医療機関の受診があります。医師を受診しない場合、何をどうやっても傷病手当金を得られません。

これは、初回受給後も同様です。定期的な通院により、傷病手当金を受けられるようになります。そうしたとき、「通院なしで受給できるのか?」と考える人がいます。これについて、通院していない月は条件を満たせば受給できるものの、定期的な通院なしだと支給対象外になるケースがあります。

それでは傷病手当金を受給している方について、どのように通院することで給付金を得ればいいのでしょうか。傷病手当金で重要な医療機関の受診について解説していきます。

給付金の受給開始で医師の受診は必須

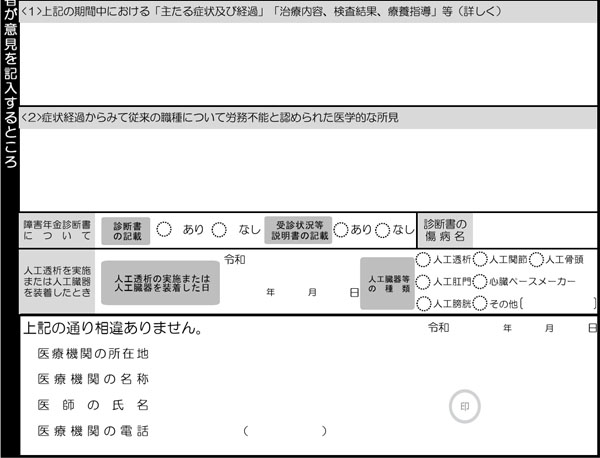

まず、傷病手当金の受給で事前に医療機関を受診するのは必須と考えましょう。理由としては、傷病手当金の請求では医師の記載欄があるからです。

こうした書類に記載してもらうからこそ、「ケガや病気によって働ける状態ではない」と客観的に証明できるようになります。

なお、医療機関の受診は早めに行うのが適切です。例えば傷病手当金の受給では、「連続3日以上の欠勤」が必要になりますが、事前に病院を受診していないと意味がありません。医師の受診がない場合、欠勤していたときに「働ける状態ではなかった」という客観的な証明を行えないからです。そのため、いずれにしても医師の受診は必須です。

通院していない場合、傷病手当金を得られない

それでは、初回に傷病手当金を得ればその後も継続して給付金を得られるかというと、そういうわけではありません。傷病手当金の継続受給では、定期的な通院が必要になります。傷病手当金を得るには、そのつど医師から「働ける状態ではない」という証明をもらう必要があるのです。

つまり、通院していない場合は毎月の傷病手当金を受給できません。もちろん、過去にさかのぼって傷病手当金を受給するのは可能です。ただ、医療機関の受診がないと医師の証明を入手できず、傷病手当金の申請を行えないです。

自動的に給付されるお金ではなく、あくまでも労働が困難な人で利用できる制度が傷病手当金です。そのため毎月の給付金を得たい場合、必ず定期的に毎月通院して医師の証明をもらう必要があります。

受診なしは全ケースで受給不可

医師の証明が必須になる以上、医療機関を受診していない場合、あらゆるケースで傷病手当金を受給できないと考えましょう。「働ける状態ではない」という客観的な指標は医師のみ提示できるのです。

それでは、絶対に定期的な通院が必要かというと、必ずしもそうではありません。傷病手当金の受給で必要な通院回数について、その人の状況によって判断が分かれます。

通院回数は月2回以上が優れる

まず一般的な話をすると、傷病手当金を得るときは月2回以上の通院回数であれば確実に問題ありません。これ以上、通院回数を増やすのは意味がないものの、月2回以上(2週間に1回以上)の通院であれば、医師は傷病の状況を把握できるようになります。

なお、人によっては月2回の通院をする必要のないケースがあります。ある程度、症状が固定している場合は月1回の受診でも十分ですし、うつ病や統合失調症など月に何度も受診するのはしんどい人もいます。そうした場合、月1回の受診によって傷病手当金の書類へ記載してもらいましょう。

精神障害者で通院が厳しい場合でも、オンライン診療に対応しているクリニックでもいいので、そうした医療機関を利用して受診するのは大きな意味があります。

なお傷病手当金の書類を記載してもらうとき、月1回の受診では「書類の郵送が可能かどうか」は重要です。郵送に対応してくれない場合、病院・クリニックまで傷病手当金の申請書類(医師が記載した書類)を取りに行く必要があり、結局のところ何度も医療機関へ行くことになります。

受診間隔が空きすぎると支給に影響する?

一方、中には受診していない月を作ってしまう人もいます。そうした場合、傷病手当金の受給に大きな影響が出ます。まず、医師が証明書の記載を断るケースが発生しやすくなります。

・医師が証明書を書いてくれない

通院していない月について、医師は「その月についても継続して労働困難な状況だったかどうか」を把握できません。もしかしたら、受診していない月は急に体調が良くなったものの、その翌月に再び体調が悪化したのかもしれません。当然ながら、通院していない月の状況を医師が判断するのは不可能なのです。

こうして、労務不能の証明が途切れてしまうリスクがあります。もちろん通院を再開すれば、医師は傷病手当金の書類を記載してくれるため、傷病手当金の受給を再開できます。ただ、受診していない月は傷病の状況を客観的に証明できないため、傷病手当金を得られないというわけです。

また傷病手当金を支給する側としても、通院のない月については、「通院が必要ない程度の症状まで回復した」と判断して支給を認めないケースがよくあります。そのため毎月の受診といのは、その月について「医師の証明書を得る」「就労困難な状況だと客観的に説明できる」という意味で非常に重要です。

なお、「定期的な通院をしていたものの、申請書の提出を忘れていた」という場合であれば、数か月にわたってさかのぼり、傷病手当金を請求可能です。請求しないと傷病手当金は振り込まれないものの、申請書をそろえれば以前の分を含めて給付金を得られます。

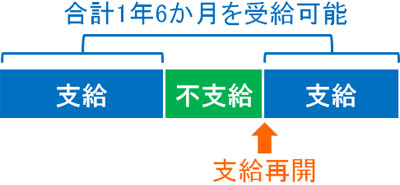

ちなみに、通院していない期間について傷病手当金が支給されない場合であっても、合計での支給期間に変化はありません。傷病手当金は合計で1年6か月が支給され、支給されていない期間が考慮されます。

通院できなかった場合、結果として不支給になるケースはあるものの、支給が後ろ倒しになるだけであり、合計の支給期間は変化しません。

医師の証明があれば通院頻度は柔軟に対応できる

それでは、必ず毎月の定期的な受診が必須かというと、そういうわけではありません。通院回数というよりも、医師による意見書の内容が重要になります。

人によっては、自宅療養が適切なケースがあります。例えば、感染症などによって外出を控えるほうがいい場合があります。また身体障害によって1~2か月ほどの自宅療養が最適と医師が判断するケースがあるかもしれません。

このように医師の判断によって「むしろ通院しない方がいい」という意見書があれば、通院しない月があっても傷病手当金を受給できます。そうした意見書がある場合、働ける状態ではないと客観的にわかるからです。

ただ、医師による自宅療養証明なしに自己判断で通院しない場合、傷病手当金を受給できないリスクが高くなります。傷病手当金を得るには、医師による「就労可能な状況ではない」という証明が必要になるのです。

リハビリ通院でも就労困難者は受給可能

ただ中には、ある程度まで症状が回復してきて就労できそうな状況になる人もいます。こうした人では、医師から「そろそろ就労してもいい」といわれるかもしれません。またリハビリ通院として、何度も医療機関を受診する必要のない状態まで回復するケースもよくあります。

ただ、ある程度まで状態が回復したとしても、就労できない状態なのであれば、たとえ医師から「そろそろ働くことを考えてもいい」といわれたとしても、継続して傷病手当金の受給対象になります。

例えばうつ病や統合失調症などの精神疾患について、症状が回復して働く意欲が出てきたとはいっても、すぐに復帰すると危険です。本人としては意欲が出てきても病気が完全に回復した状態ではないため、少しのきっかけによってすぐに再発してしまいます。要は、多少は症状が改善したとしてもさらなる療養が必要になるのです。

こうした実情があるため、ある程度まで症状が回復してきたとしても、すぐに働ける状態でない場合はリハビリ通院中の人を含めて傷病手当金の対象です。

傷病手当金で定期的な通院は必須

身体障害者や精神障害者を含め、欠勤によって傷病手当金を得るときは必ず医師の受診が必須です。まったく通院なしに傷病手当金を得るのは不可能です。これは、傷病手当金の申請で必ず医師による証明が要求されるからです。

なお、傷病手当金は毎月自動的に振り込まれるわけではありません。毎月の受給をしたい場合、傷病手当金の申請書を毎月出す必要があります。そのため可能なら月2回以上、最低でも月1回は医療機関へ出向きましょう。提出が遅くなるのは問題ないものの、通院していない月があると、その月は受給できないリスクが高いです。

通院なしでも問題ないのは、医師が「自宅療養が適切」と判断したときのみになります。それ以外については、受診間隔が空くことで傷病手当金の受給を拒否されるリスクが高くなります。その月の傷病の程度を医師が証明できず、さらには「通院が必要ない程度の症状だった」と判断されるからです。

通院なしの場合、傷病手当金を受給できない可能性が高くなります。そこで、傷病手当金を毎月受給したい場合は定期的な通院をしましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集