入院中に傷病手当金へ申請!入院後・退院後も受給可能

身体障害者や精神障害者となった場合、入院が必要になる場合があります。入院中だと、当然ながら働くことはできません。そのため会社員・公務員が入院して給料を得られない場合、傷病手当金の対象になります。

一般的には、通院することによって医師の証明をもらい、傷病手当金へ申請します。一方で入院中の場合、働けないのはより明確であり、当然ながら医師は「労働できる状況ではない」とサインしてくれます。また、入院期間が長くなっても傷病手当金によって生活費を得られます。

それでは入院中の傷病手当金はどのように考えればいいのでしょうか。身体障害者や精神障害者で入院する場合の傷病手当金について解説していきます。

入院中であっても傷病手当金に申請可能

傷病手当金へ申請するとき、入院中であっても可能です。傷病手当金の書類集めでは、医師による証明が必要です。その点、入院中の人は医師に書類作成を依頼するのは容易です。

また、傷病手当金の申請では会社の記入欄もあります。入院中の人が会社に依頼するのは大変であるものの、「本人記載の書類」「医師の証明書類」「会社記載の書類」の3つを集めて提出すれば傷病手当金を受給できるようになります。給料の3分の2であるため、傷病手当金によって生活費を得られます。

・入院費用は自己負担

このとき、傷病手当金によって給付金を得られるとはいっても入院費用は出されません。会社員・公務員であれば社会保険に加入していると思うため、健康保険を利用して自己負担分については自らお金を出すといいです。

傷病手当金は入院しないともらえない?外来通院でも受給可能

なお、傷病手当金は「入院しないともらえない」というわけではありません。入院かどうかに関係なく、ケガや病気によって会社を欠勤している人が傷病手当金の対象になります。

このとき前述の通り、傷病手当金の受給では医師による証明が必要です。そのため医療機関の受診は必要ですが、入院ではなく、外来通院であっても問題ありません。

要は、入院でも外来通院でも、医師から「ケガや病気によって働ける状態ではない」という証明を得ることができれば傷病手当金の受給要件を満たすというわけです。

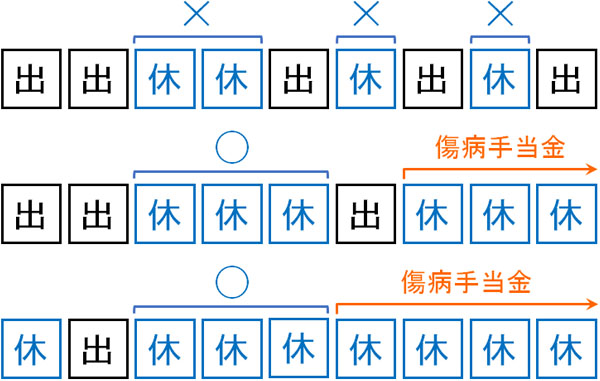

入院後、3日以上の欠勤で待期期間を満たす:入院前も対象

このとき、傷病手当金の受給条件として「3日以上の連続した欠勤(待期期間)」を完成させる必要があります。つまり、3日連続で会社を休む必要があります。

そのため病院へ入院後、3日以上が経過したのであれば、必然的に傷病手当金の受給要件を満たすことになります。欠勤には土日祝日を含めても問題ないため、入院によって外へ出れない状態なのであれば、あらゆるケースで待期期間を完成できます。

・入院前であっても要件を満たせば受給可能

なお、入院後に待期期間を完成させるのではなく、入院前に待期期間を完成させても問題ありません。事前に医療機関を受診している必要はあるものの、入院前に3日連続の欠勤を作れば、傷病手当金の受給要件を満たせるようになります。

給料が払われている間は給付金の対象外

それでは、入院前や入院後に待期期間を完成させれば傷病手当金を受け取れるかというと、そういうわけではありません。傷病手当金というのは、あくまでも給料が支払われない人で利用できます。

会社員・公務員が入院したとしても、多くのケースで最初は給料が継続して支払われます。例えば、有給休暇を利用するなどして継続した給料の支払いがあります。そのため、待期期間を完成させて傷病手当金の受給条件を満たしたとしても、給与払いがある場合は傷病手当金の受け取りはできません。

ただ入院期間が長くなったり、退院後であっても働ける状態でなかったりするケースがあります。この場合、欠勤が長くなるので会社から支払われる給料はストップします。この状態であれば、傷病手当金の受給が可能になります。

ちなみに、基本給の支払いがストップしたとしても、手当(通勤手当、役職手当など)が継続して支払われるケースがあります。この場合、会社から支給される手当の分だけ傷病手当金が減額されます。

退院後に書類を提出してもいい

なお、傷病手当金の申請書類提出は入院中である必要はありません。退院後に書類を提出し、傷病手当金の受給を開始してもいいです。つまり、以下すべてについて傷病手当金の受給開始が可能です。

- 入院前

- 入院中

- 入院後

どのタイミングであっても、待期期間や医師の証明を含めて、傷病手当金の受給要件を満たしていれば給付金を得られます。

退院後も継続して受給できる?通院治療でも申請可能

なお入院前や入院後の申請であっても傷病手当金を受給できることからわかる通り、退院後であっても継続して傷病手当金を利用できます。

退院後では、外来通院によって医療機関の受診を継続することになります。このとき通院すると同時に、医師に対して傷病手当金の証明を継続してもらいましょう。

傷病手当金は勝手にお金が振り込まれるわけではありません。毎月の給付金を得たい場合、継続して通院を行い、毎月医師からの証明を得る必要があります。毎月申請するからこそ、毎月の給付金を得られるというわけです。要は、働けない証明を医師に毎月してもらう必要があります。

ただ、就労困難な状況であると医師が証明する場合、入院中でも退院後でも継続して傷病手当金を受給できます。

入院期間が長期の場合:1年6か月まで受給可能

なお、中には入院期間が長くなる人がいます。人によっては、入院と退院を繰り返すこともあります。この場合、どれくらいまで傷病手当金を受給できるのでしょうか。傷病手当金の受給期間は決まっており、1年6か月までとなります。

入院中や退院後に関係なく、傷病手当金の受給を開始して1年6か月が経過したら給付金の受け取りがストップすると考えましょう。このとき身体障害や精神障害の症状が重く、1年6か月が経過しても回復していない場合、以下の給付金を検討しなければいけません。

- 障害年金:すぐに働けない場合

- 失業保険:近い将来、働ける場合

働ける状態に近づいているのかどうかによって利用するべき給付金は異なります。ただ傷病手当金は1年6か月という期限があるため、入院期間が長い場合は他の給付金も視野に入れましょう。

入院中に申請し、傷病手当金を得る

身体障害や精神疾患で症状が重い場合、入院となるケースがあります。入院中では強制的に欠勤となり、3日以上の連続した休みによって傷病手当金の条件を満たすようになります。もちろん、入院前に傷病手当金の要件を満たす場合、入院前から給付金を得るのは可能です。

ただ、入院するだけでは不十分であり、傷病手当金はあくまでも給料支払いのない人が対象です。そのため、給料を得ている段階では給付金を得られず、給料支払いがストップした場合に傷病手当金を活用できます。

このとき、継続して働けない場合は退院後であっても傷病手当金の対象です。継続受給では、「働ける状態ではない」と医師にそのつど証明してもらう必要があるものの、申請することによって給付金を得られます。

要件を満たせば、傷病手当金を得られます。入院が必要なほど障害の程度が重く、欠勤が続くことで給料が支払われない場合、傷病手当金を活用しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集