大学生・在学中に学校と就労移行支援を併用する流れ

大学生や短大生、専門学校生など、いま学生として在学中の人はたくさんいます。そうした学生の中には、うつ病や発達障害などの精神疾患を抱えている人がいます。身体障害者もいるかもしれません。

そうした場合、在学中であっても就労移行支援を利用することで将来の企業就職に備えることができます。障害者では健常者よりも一般就労が難しいです。また、働きはじめた後についても企業への定着が厳しいです。そこで、障害者枠の活用も検討し、就労移行支援を利用するのです。

ただ、学生が就労移行支援を利用するときの注意点がいくつか存在します。そこで、何を考えて就労移行支援を活用すればいいのか解説していきます。

卒業の年に学生は就労移行支援を利用できる

大学生や短大生、専門学生は就労移行支援を利用できます。健常者は利用できないものの、障害者であれば誰でも就労移行支援の対象者です。このとき、学生で就労移行支援の利用条件は以下のようになっています。

- 大学や就労支援機関による支援を見込めない、または困難

- 大学卒業年度であり、卒業に必要な単位取得が見込まれている

- 本人が就労移行支援を希望し、必要であると市区町村が判断した

要は障害者であり、大学を卒業する年度であれば就労移行支援を利用できます。

・大卒者は当然、利用可能

ちなみに既に大卒として卒業している場合、当然のように就労移行支援を利用できます。学生の利用は特殊事例になるため、卒業年度の利用に限定されるなど制限があります。一方、大卒者であれば特に制限なく利用できます。

障害者手帳の取得は重要

このとき、障害者手帳の取得は重要になります。就労移行支援は障害福祉サービスであり、障害者手帳とは別の制度です。そのため、障害者手帳がなくても就労移行支援を利用できます。

ただ就労移行支援を利用して就職活動をするとき、多くのケースで「障害者であることを開示しての活動」になります。このとき、会社側へ障害者手帳を提示する必要があります。

いますぐ障害者手帳を入手する必要はありません。ただ、企業就職のときに障害者手帳が必要になると考えましょう。

在学中に就労移行支援を利用する流れ

それでは、在学中に就労移行支援を活用したい場合、どのような流れになるのでしょうか。これについて、ザックリと以下のようになります。

- 市区町村の役所で相談する

- 医師の診断書・意見書を得る

- 就労移行支援の事業所を探し、利用開始

すべての障害福祉サービスについて、市区町村の役所へ相談するのがスタートになります。障害福祉サービスの利用では受給者証が必須であり、それを手にするために役所で相談するのです。このとき、障害福祉課などで「就労移行支援を利用したいが手続きを教えてほしい」などのように伝えます。

その後、医師の診断書・意見書を入手します。例えばうつ病や発達障害など、精神疾患の場合は精神科クリニックを受診して、「支援が必要」という医師の診断書・意見書を手に入れましょう。

そうして受給者証を入手したら、就労移行支援の事業所を探します。受給者証がない場合、事業所と契約できません。そこで受給者証をまずは入手し、そのあとに就労移行支援の事業所と契約しましょう。そうして、サービス利用が開始されます。

就職後のサポートを含めて受けられる

なお就労移行支援では、企業就職するためのサポートだけでなく、就職後についても継続してサポートを受けることができます。就労移行支援では、就職後6か月に渡ってのサポートがあります。

また障害者では、就職して6か月が経過した後もサポートが必要になるケースがよくあります。そうした場合、就労定着支援を利用することで、さらに継続して3年間のサポートを受けられます。就労移行支援を利用して一般就労した場合、就労定着支援の対象です。

一般的には、就労移行支援と同じ事業所が就労定着支援を実施することになります。そのため同じ担当者によるサポートが可能です。

就労定着支援では障害者と企業の両方と面談し、間に入って調整・連絡役をします。そのため障害者だけでなく、企業にとってもメリットの大きい障害福祉サービスです。

最初はオープン就労がおすすめ

なお就労移行支援を利用する場合、最初はオープン就労がおすすめです。障害者であると開示して行う企業就職をオープン就労といいます。

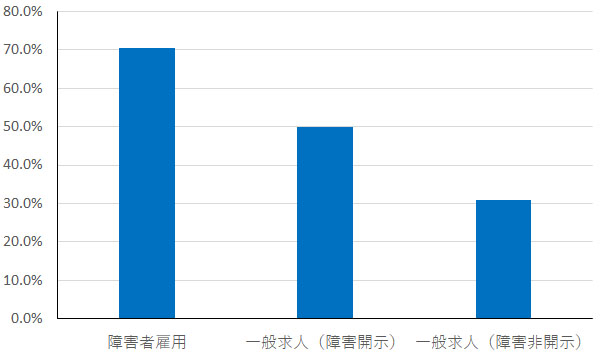

障害者であると開示しないクローズ就労は可能です。ただ障害者であると開示しない場合、健常者と完全に同じ土俵で戦うことになります。また、就職後は障害に対する配慮がまったくありません。そのためクローズ就労(障害非開示)では、以下のように「就職1年後の定着率」が障害開示の場合に比べて非常に低くなっています。

- 障害者雇用:70.4%

- 一般求人(障害開示):49.9%

- 一般求人(障害非開示):30.8%

出典:障害者職業総合センター(調査研究報告書 No.137 障害者の就業状況等に関する調査研究)

学生ということは、初めての就職になります。そのため仕事に慣れておらず、就労移行支援でトレーニングするとはいっても社会について理解しているわけではありません。そのため、できればオープン就労にて障害者であることを開示し、就職後も長く働けるようにするといいです。

アルバイトはできず、収入はゼロになる

なお就労移行支援を利用するときの注意点として、アルバイトをすることができません。これは、就労移行支援とアルバイトの併用が禁止されているからです。

一般就労というのは、正社員だけでなくアルバイトや契約社員も含まれています。そのためアルバイトが可能というのは、就労移行支援を利用しなくても一般就労が可能であると判断できます。つまり、就労移行支援を利用する意味がありません。そのため、就労移行支援の利用中はアルバイトができないのです。

精神疾患により、元々アルバイトが難しい障害者であれば関係ありません。ただ生活費をアルバイトに頼っている場合、少なくとも就労移行支援の利用中はアルバイトを止めなければいけません。アルバイトできないため、生活費は「親に頼る」「それまでの貯金で凌ぐ」のどちらかになります。

または、障害年金を活用してもいいです。大学生であっても障害年金を利用している人は多く、アルバイトしなくても障害年金によって日々の生活費を得られます。そこで障害年金を受け取りながら、就労移行支援へ通うことも考えましょう。

日中の活動と大学の講義が重なるケース

また、他に在学中の学生で問題になるのが学校との兼ね合いです。大学では講義があったり、研究室での活動があったりします。

そうしたとき、就労移行支援は平日の日中に実施されます。そのため場合によっては、学校の授業と重なるケースがあります。特に短大生や専門学生の場合、卒業年度には授業や実習がたくさんあり、就労移行支援へ通うのがなかなか大変です。

なお4年制大学であれば、ほぼ単位が取れているなら、文系学生は就労移行支援へ通いやすいです。一方で理系学生であれば、ゆるい研究室(ほとんど顔を出さなくても問題ない研究室)のみ就労移行支援の利用が可能です。

仮に学校の授業や実習で大変な場合、「午後のみ」「週に2~3日だけ利用」など、利用する日や時間を限定することになります。学生なので平日に毎日、就労移行支援へ通うのは現実的ではありません。ただ会社就職を実現するため、毎日は無理でも就労移行支援を有効に活用するといいです。

学校に通いながら学生は就労移行支援を利用可能

大学生や短大生、専門学生など、学校に通っているものの身体障害や精神障害によって就職活動が困難なケースがあります。この場合、就労移行支援を利用することで企業就職をサポートしてもらいましょう。医師の診断書・意見書があり、卒業年度であれば学生であっても就労移行支援を利用できます。

就労移行支援を利用することで、障害者枠を含め、障害に対してある程度まで理解を示してくれる環境で働けます。このとき、障害者であると開示しないクローズ就労は可能であるものの、障害者であると開示するオープン就労をお勧めします。そのほうが圧倒的に定着率が高いからです。

注意点として、就労移行支援の利用中はアルバイトを行えません。また、学校の授業や実習との兼ね合いも重要になります。

こうした注意点はあるものの、在学中の大学生(大卒者を含む)が就労移行支援を利用する意義は大きいです。そこで就労移行支援を活用し、将来の一般就労を目指しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集