傷病手当金の受給中に夫の扶養に入れる?要件は収入で決まる

十分に働けない場合、傷病手当金を受給できます。そうしたとき、傷病手当金の受給中について、配偶者の扶養(夫の扶養や妻の扶養)に入れるのか気になります。

会社員で休業中であったり、退職後であったりして傷病手当金を受け取りつつ、配偶者の扶養になれば、配偶者の所得税を減らすことができます。扶養に入れるかどうかは要件があるため、この条件を満たさなければいけません。

それでは、どのような場合に傷病手当金を受け取りつつ、夫の扶養(または妻の扶養)に入れるのでしょうか。傷病手当金と扶養の関係について解説していきます。

傷病手当金で扶養に入れる?

会社員・公務員などにより、社会保険に加入している人が傷病手当金を利用できます。そのため専業主婦など、「夫の扶養に入っている」だけの人は社会保険の加入者ではなく、傷病手当金を利用できないのは明白です。

一方で会社員・公務員だったものの、身体障害や精神疾患などによって急に働けなくなる場合があります。これらケガや病気で仕事を休む場合、傷病手当金の対象です。

このとき一時的な欠勤ではなく、身体障害者や精神障害者では長期の休業となります。場合によっては退職するのも普通です。その場合、傷病手当金を受給しながら配偶者の扶養に入ることを考えるのです。

特定の金額収入の場合、扶養に入れない

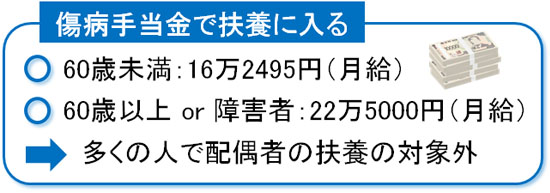

実際に夫の扶養(または妻の扶養)に入れるかどうかは、得られている傷病手当金の額によって変動します。具体的には、以下の金額を傷病手当金によって得ている人は配偶者の扶養に入れません。

- 60歳未満:3,611円/日

- 60歳以上 or 障害者:5,000円/日

月30日と考えると、一か月では以下のようになります。

- 60歳未満:10万8330円/月

- 60歳以上 or 障害者:15万円/月

傷病手当金は給料の3分の2です。そのため、月の給料(ボーナスは含めない)が以下よりも少ない場合、配偶者の扶養に入れます。

- 60歳未満:16万2495円(月給)

- 60歳以上 or 障害者:22万5000円(月給)

正社員の場合、こうした月給よりも高い人のほうが多いと思います。そのため、傷病手当金で夫の扶養(または妻の扶養)に入れるケースは少ないです。

扶養に入れても扶養内パートは不可

ただ中には、元々の収入が少ないケースがあります。社員としての給料が低かったり、パート・アルバイトとして社会保険に加入していたりするケースが該当します。

扶養に入るにしても、扶養内パートなどで働きたいと考える人がいます。傷病手当金は非課税所得に該当するため、扶養内パートとして稼ぐのは可能です。

ただ傷病手当金について、労働によってお金を得る場合、その日について傷病手当金は支給されません。パート・アルバイトとして働くのは個人の自由であるものの、働くとその分だけ傷病手当金の支給がなくなるのです。

そのため実際のところ、傷病手当金を受け取っている間は扶養内パートを含めて働けないと考えましょう。

傷病手当金の期限が切れたら扶養に入れる

なお傷病手当金の期限は1年6か月です。そのため傷病手当金によって配偶者の扶養に入ることができなかったとしても、1年6か月が過ぎて傷病手当金の期限が切れたのであれば、得られる収入がないので当然ながら扶養の対象になります。

高額な傷病手当金の受給中に夫の扶養(または妻の扶養)に入るのは無理であるものの、収入がないなら扶養に入れますし、それに伴って配偶者の所得税・住民税を減らすのも可能です。

障害年金を受給しつつ、所得税を減らすのは可能

なお1年6か月が経過しても引き続き働けないというのは、身体障害者や精神障害者として障害が長く残っていることを意味しています。そうした場合、障害年金を利用する人が多いです。

障害年金は非課税所得に該当します。そのため所得税や住民税の対象外であり、税務上の扶養に入れるかどうかの判定に障害年金の額は関係ありません。要は、障害年金を受け取っていたとしても問題なく扶養の対象になります。

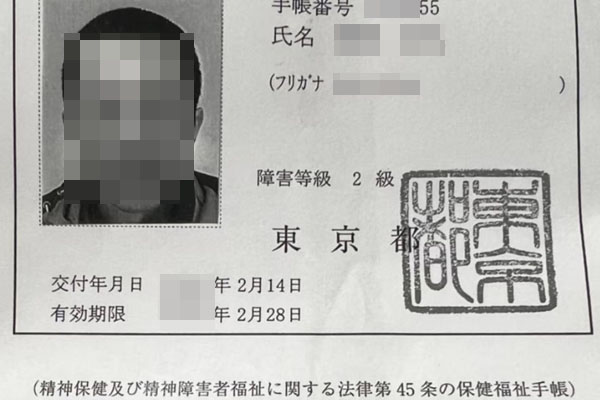

また身体障害者や精神障害者の場合、障害者手帳を入手できます。障害者手帳はメリットが大きく、例えば障害者控除を活用できます。

障害者控除を利用することによって、配偶者はさらに所得税・住民税を減額できます。こうして、扶養に入ることで大幅な配偶者の所得税減が可能です。

失業保険の利用や再就職は扶養から外れる

ちなみに、場合によっては障害を理由に退職した後、失業保険を活用したり、再就職したりするケースがあるかもしれません。

失業保険を利用する場合、原則として扶養に入ることはできません。基本手当の額が少ない場合は例外的に扶養に入れるものの、一般的には扶養の対象外になります。

また再就職により、給料を得られるようになれば、当然ながら扶養から外れます。扶養内パートなどのケースを除き、労働によってある程度の賃金を得る場合は扶養の対象外です。

ただ障害者手帳を保有しているのであれば、自ら働くことによって障害者控除を得られます。これにより、自分に対する税金を減らせます。

傷病手当金の受給中に扶養に入る

ケガや病気によって働けなくなった場合、傷病手当金を受給することで高額な生活費を得られるようになります。

給付金の額は大きいため、傷病手当金を受給している人は多くのケースで夫の扶養(または妻の扶養)に入ることができません。扶養というのは、あくまでも収入がほとんどない人で利用できる制度になります。

一方で傷病手当金の額が少なかったり、傷病手当金の期限が切れたりした場合、配偶者の扶養に入れます。扶養に入れるのは、あくまでも収入が少ない人に限られます。

傷病手当金の利用者で扶養に入るには条件があります。そこで、収入が少ない場合のみ扶養に入ることを検討しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集