入社1年未満・転職後すぐに傷病手当金を受け取れる?空白期間に注意

傷病手当金を利用することにより、ケガや病気で十分に働けなくても給付金を得られるようになります。ただ身体障害者や精神障害者について、入社1年未満や転職してすぐの人もいます。

たとえ入社して間もないころであっても、問題なく傷病手当金を受給できます。ただ転職に伴い、空白期間(働いていない期間)がある場合は注意が必要です。空白期間があると、場合によっては「退職後の傷病手当金」を利用できない可能性があるからです。

それでは、入社後すぐに傷病手当金を得る場合、どのように考えればいいのでしょうか。入社1年未満・転職後の傷病手当金の取り扱いについて解説していきます。

入社後すぐであっても傷病手当金を受給可能

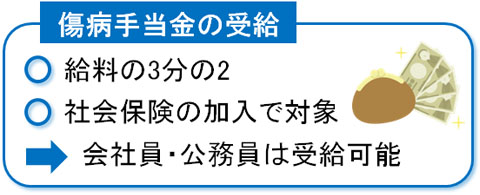

会社員や公務員の場合、急なケガや病気によって傷病手当金を受け取れます。病気にはうつ病や統合失調症などの精神疾患も含まれるため、多くの人が対象になります。

給料の3分の2という大きなお金であるため、たとえ障害によって十分に働けなくても、給付金として生活費を得られるようになります。

このとき、会社員・公務員であればすべての人で傷病手当金を利用できます。新卒や転職を含めて入社しているということは、どこかの会社で働いていると思います。そのため、傷病手当金の対象になります。

社会保険への加入で在職中に受け取れる

このとき、傷病手当金の受給条件は社会保険への加入です。会社員・公務員は全員が強制的に社会保険へ入らなければいけません。これが、入社後すぐであってもすべての会社員・公務員で傷病手当金を得られる理由です。

ケガや病気によって働けなくなった当初はすべての人について在職中だと思います。「医療機関を受診し、3日以上の連続した休みを作る」という条件は必要であるものの、こうした要件を満たせば社会保険の加入者は傷病手当金の対象です。

なお注意点として、必ずしも「前月の給料の3分の2を受け取れる」わけではありません。傷病手当金の額というのは、「直近12か月の給料平均の3分の2」となります。

中には、新卒入社や転職に伴って空白期間(働いていない期間)を有する人がいます。この場合、働いていない期間は給料ゼロであるため、そうした期間が考慮されて傷病手当金の額が決まります。

退職後の受給は空白期間に注意

なお場合によっては、障害の程度が重く、結局のところ退職してしまう人もいます。その場合、退職後も傷病手当金を得られるかどうかは重要です。

前述の通り、入社1年未満や転職したばかりであっても在職中の人は傷病手当金の対象です。一方で退職後の傷病手当金の受給では、以下すべてを満たしている必要があります。

- 退職日までの1年以上、継続して働く(社会保険に加入)

- 辞めるまでに3日連続以上の休みがある&退職日に出勤しない

- 同じ傷病により、働けない状態が続いている

この中で最も重要な要件は「退職日までの1年間、継続して働く」という部分です。つまり入社1年未満の状態であってもいいですが、途中に1日でも空白期間として「社会保険に加入していない期間(被保険者でない期間)」があると、退職後は傷病手当金の対象外になります。

新卒入社の場合、入社1年未満(社会保険の被保険者期間が1年未満)では確実に退職後は傷病手当金の対象外です。一方で転職した場合、空白期間なしの場合は入社1年未満であっても、退職後も傷病手当金の対象です(空白期間があると対象外)。

なお転職後に1年以上は会社に在籍している場合、退職後も傷病手当金の対象です。ただ空白期間がある状態で入社直後に身体障害者や精神障害者になってしまい、十分に働けなくなったのであれば、退職後は傷病手当金の受給資格がないというわけです。

空白期間がある場合、すぐの退職は微妙

そのため新卒や転職(空白期間あり)を含め、その会社の在籍期間が1年未満の状態であるなら、入社後すぐの退職は微妙です。

在職中であれば、傷病手当金が支給されます。ただ前述の通り、退職後は傷病手当金の対象外になってしまいます。特に退職が必要なほど重度なのであれば、すぐの社会復帰は難しいです。そのため1年以上の社会保険加入でない場合、すぐに退職するのではなく、在職したまま休職しましょう。

休職であれば、ひとまず会社には在籍しており、傷病手当金を受給できます。要件を満たさない人が退職したら、その瞬間に傷病手当金を受け取れなくなるものの、休職であれば傷病手当金の継続受給が可能です。

そのため会社との交渉は必要になりますが、仮に長期の療養が必要になる可能性はあっても、退職ではなく休職にて対応できないか相談するといいです。

退職後に受給できない場合、他の給付金を利用

ただ中には、休職ではなく退職となってしまうケースがあります。この場合、他の給付金を活用しましょう。具体的には以下の給付金を利用します。

- 障害年金:働けない場合

- 失業保険:働ける場合

身体障害や精神疾患の症状が重く、すぐの就労が難しい場合、障害年金へ申請するのが一般的です。審査期間は長いので早めに申請する必要はあるものの、すぐの社会復帰が難しい人は障害年金を活用しましょう。

一方、1年ほどで就労が可能そうであれば、失業保険を利用しましょう。傷病手当金とは異なり、数か月ほどの空白期間があっても、失業手当を利用できます。具体的には、過去2年間の間に通算して12か以上の社会保険加入があれば利用できます。

また障害者手帳を保有している場合、以下のように長い期間の失業手当となります。

| 雇用期間 | 1年未満 | 2~9年 | 10~19年 | 20年以上 |

| 一般受給者 | - | 90日 | 120日 | 150日 |

| 障害者:45歳未満 | 150日 | 300日 | ||

| 障害者:45~64歳 | 360日 | |||

障害者では、1年ほど失業保険を利用できます。そのため、1年を目安に社会復帰できそうなのであれば、失業手当を利用するというわけです。

入社1年未満でも傷病手当金を利用できる

社会保険に加入している場合、傷病手当金の対象です。そのため新卒入社や転職直後であっても、会社員・公務員は傷病手当金を利用できます。

ただ「新卒で入社1年未満」「転職で空白期間がある」という場合、退職後に傷病手当金を受け取りできません。退職後も含めて傷病手当金を利用するには、途切れなく社会保険に1年以上を加入している必要があります。空白期間がある場合、退職後は受給対象外になります。

そのため場合によっては、退職ではなく休職で対応することを考えましょう。また実際に退職した場合、他の給付金の利用を含めて検討するといいです。

たとえ入社1年未満であっても、会社員・公務員は障害を持つことで傷病手当金を利用できます。ただ退職後は注意が必要であるため、事前に受給条件を理解しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集