障害者の居宅介護とは:サービス内容や目的、メリット・デメリット

障害者が利用できる公的サービスが障害福祉サービスです。障害福祉サービスには多くの種類があり、その中の一つに居宅介護があります。いわゆるホームヘルプであり、障害者の自宅にホームヘルパーが出向いてくれます。

非常に多くの人がホームヘルプを利用しており、障害者の自立支援が居宅介護の目的・役割です。在宅サービスであるため、家族同居や一人暮らしで多くの障害者が活用できます。

そこで、事前にどのようなサービス内容なのか把握しましょう。また、居宅介護のメリット・デメリットを理解することも重要です。

それでは、障害者が居宅介護を利用するときはどのようなことを考えればいいのでしょうか。居宅介護のサービス内容や目的、メリット・デメリットについて解説していきます。

障害者向けのホームヘルプが居宅介護

障害者の場合、一人だけの力で生活するのは困難です。そこでホームヘルプとして介護スタッフを自宅に招き、さまざまな手伝いをしてもらうことができます。

当然、一人暮らしに限らず同居家族がいても問題ありません。家族が常に障害者の介護をするとなると、家族の介護負担は大きくなります。そこで、同居家族がいるかどうかに関係なく障害者はホームヘルプを利用できるようになっています。

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者など人によって障害の種類は異なります。ただ、これら障害の種類に関係なく、すべての障害者で居宅介護を依頼できます。

また通常、障害福祉サービスは18歳以上の成人で利用できます。ただ居宅介護については、18歳未満の未成年(障害児)であっても利用できるメリットがあります。つまり年齢については、子供から大人まで幅広い障害者で利用できます。

依頼できる内容は身体介護や家事援助、外出支援

それでは、ホームヘルプの利用によってどのような作業を依頼できるのでしょうか。居宅介護で重要な内容は主に以下になります。

- 身体介護:食事、入浴、排せつなど

- 家事援助:料理、洗濯、そうじ、買い物、育児支援など

- 外出支援:病院への通院など

居宅介護について、事前に依頼内容を決めてプランを立てておく必要があります。プランから大きく異なる内容について、ホームヘルパーに依頼することはできません。

そこで、どのような内容を依頼したいのか確認しましょう。例えば知的障害者や精神障害者の場合、身体介護が不要なケースは多いです。この場合、家事援助や外出支援を依頼するのが最適です。

高齢者とは異なり、障害者では身体介護が不要となるケースがよくあります。そこで、依頼したい内容を決めておくといいです。

軽度障害者を含め、誰でも利用できるメリット

なおすべての種類の障害者で居宅介護を利用できると解説しました。これは、軽度の障害者を含めて、すべての障害者でホームヘルプを依頼できることを意味しています。

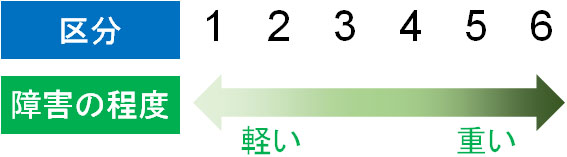

居宅介護を利用するとき、事前に障害支援区分の取得が必要になります。区分は1~6まであり、数字が大きいほど重度を表します。

このとき、ホームヘルプでは区分1以上の人で利用できます。つまり、軽度の障害者であっても利用可能です。

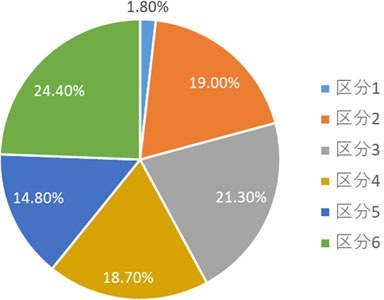

障害支援区分について、区分の認定がどのような割合になっているかというと、厚生労働省が発表している資料では以下のようになっています。

| 区分認定 | 割合 |

| 非該当 | 0.0% |

| 区分1 | 1.8% |

| 区分2 | 19.0% |

| 区分3 | 21.3% |

| 区分4 | 18.7% |

| 区分5 | 14.8% |

| 区分6 | 24.4% |

※障害支援区分の審査判定実績:2020年

このように非該当は0.0%であり、障害者であれば誰でも区分1以上になります。ここから、すべての障害者で居宅介護を利用できるようになるとわかります。

格安で利用でき、費用負担はほとんどない

なお障害者がホームヘルプを利用するとき、気になるのは金額です。障害者の多くは低所得者です。また同居家族が働いているにしても、費用負担が大きいと利用しにくいです。

このとき、障害福祉サービスは原則1割負担となります。そのため、ホームヘルプを依頼するにしても格安で利用できます。例えば家事援助で1.5時間を依頼する場合、1回の費用負担は300円ほどです。週2回ほど依頼しても、月3000円以下です。

通常、家事代行サービスを依頼すると1時間で3000~5000円は普通です。そのため居宅介護は金銭的メリットが非常に大きいとわかります。

また、障害福祉サービスは世帯年収に応じてひと月当たりの負担上限額が設定されています。以下のようになります。

| 状態 | 負担上限額 |

| 生活保護 | 0円 |

| 住民税の非課税世帯 | 0円 |

| 世帯年収670万円以下 | 9,300円 |

| 世帯年収670万円超 | 37,200円 |

住民税の非課税世帯や生活保護の場合、利用料は無料です。また住民税の非課税世帯ではなくても、負担上限額が設定されています。障害者で複数の障害福祉サービスを利用するのは普通であるものの、こうした上限があるため費用が非常に高額になることはありません。

1回の依頼時間が決まっているデメリット

それでは居宅介護のメリットに対して、デメリットとしては何があるのでしょうか。ホームヘルパーに依頼することで格安にて援助してくれるため、当然ながらメリットばかりなのですが、事前に居宅介護の制限についても知っておく必要があります。

まず、1回に依頼できる時間が限られます。通常、家事援助は1回1.5時間以内です。また身体介護は1回3時間以内が基本になります。つまり、一日の大半はホームヘルパーなしで過ごさなければいけません。

肢体麻痺があるなど、特に重い介護が必要な障害者の場合、重度訪問介護によって長時間の介護サービスを依頼できます。ただ居宅介護の場合、依頼できる時間はどうしても限られると考えましょう。

・常に介護が必要な場合、障害者グループホームを利用

そのため常に介護が必要と考える障害者の場合、障害者グループホームを利用する人は多いです。複数の障害者が共同生活を送る格安の施設が障害者グループホームです。また障害者グループホームの場合、介護スタッフが24時間体制にて援助してくれます。

居宅介護では介護サービスが不十分な場合、このような他の障害福祉サービスを利用することで障害者は生活できるようになります。

65歳になると介護保険へ切り替え:年齢の問題

また年齢という意味では、65歳になると居宅介護を利用できなくなる点もデメリットになります。障害福祉サービスは65歳未満の人の利用が想定されているからです。

65歳以上は通常、介護保険を利用します。障害福祉サービスと介護保険サービスを比べると、居宅介護(若い障害者向け)と訪問介護(老人向け)は両方ともホームヘルプであり、提供されるサービス内容はほぼ同じです。

そのため障害者が65歳以上になると、自動的に介護保険サービスへと切り替えになり、居宅介護を利用できなくなります。その代わり、介護保険サービスである訪問介護を依頼しなければいけません。これにより、以下のデメリットを生じます。

- 居宅介護から訪問介護の事業所へ切り替え

- 介護保険サービスへ切り替えるための作業

- 低所得者であっても、無料利用ではなく費用発生のリスク

これらのデメリットを避ける方法はあるものの、障害者では65歳になることでデメリットを生じやすくなることを理解しましょう。

在宅サービスとしてホームヘルプを利用する

障害者が自宅で過ごすとき、居宅介護を利用できます。非常に軽度の障害者を含めて、障害者であればすべての人でホームヘルプを依頼できます。

居宅介護によって身体介護や家事援助、外出支援を利用できます。そこで、利用したいプランを事前に決めて申し込みましょう。障害者の自立支援が主な目的・役割であるものの、障害者にとって格安で利用できるため、非常に優れた公的サービスとなっています。

一方でデメリットもあります。1回の利用時間は決まっていますし、65歳になると介護保険サービスへ切り替えとなります。

ただホームヘルプによって障害児から成人まで含めて多くの障害者で利用でき、障害者のサポートが可能です。そこで障害者が自宅で過ごす場合、居宅介護を有効活用しましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集