共同生活援助で業務継続計画(BCP)の作成とひな形の利用

障害者グループホーム(共同生活援助)の運営で重要になる書類作成に業務継続計画(BCP)があります。感染症や災害などが発生したとき、素早く業務を再開させるための指針になります。

実際に感染症や災害が発生したとき、事前に作成した業務継続計画(BCP)の通りに動けるとは限りません。ただ、業務継続計画(BCP)を作成しないと減算の対象になるため、研修を含めて共同生活援助は感染症や災害への対策を行う必要があります。

それでは、どのように業務継続計画(BCP)を活用すればいいのでしょうか。BCPのひな形・テンプレートの利用を含めて解説していきます。

障害者グループホームで必要なBCP

基本的には、症状の重い障害者は一人の力で生活できません。障害の程度が重いからこそ十分に働くことができず、低所得者として障害者グループホーム(共同生活援助)を利用しているわけです。

ただ感染症や災害などが急に発生するリスクがあります。そうしたとき、感染症や災害を理由に障害者グループホームの運営がストップすると、入居者(障害者)は生活できなくなってしまいます。

こうした状況を避けるため、たとえ大規模な感染症や災害など不測の事態が発生したとしても、業務の中断を可能な限り避け、素早く利用者の支援を再開させるための計画書が業務継続計画(BCP)です。障害者グループホームを運営する以上、BCPの作成は必須です。

業務継続計画(BCP)の不備は減算の対象

なぜ障害者グループホームの経営で業務継続計画(BCP)の策定が必須になるかというと、BCP未策定の場合は減算になるからです。共同生活援助の場合、基本報酬が3%減算になります。

障害者グループホームは利益率が高くありません。そのため3%も減算になると、経営状況は大幅に悪くなります。そこですべての障害者グループホームで業務継続計画を策定しなければいけません。このとき、減算の回避には以下が必要になります。

- 業務継続計画(BCP)を策定:感染症と災害の両方

- 業務継続計画(BCP)に従い、必要な対応を行う

なお、業務継続計画(BCP)に関する研修を定期的に行うことで緊急時の対応を周知徹底させるのは重要です。

テンプレートを使い、業務継続計画を作る

なお、業務継続計画(BCP)を策定するときにゼロから資料を作ってはいけません。業務継続計画の資料作成は本来の業務とは関係がないですし、より重要なのは「研修などによって、実際に災害が発生したときに対処できるようにする」ことです。

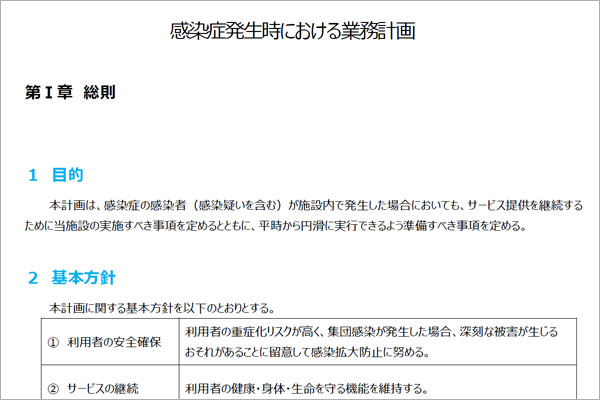

そこで業務継続計画の策定では、政府が提供しているテンプレートを活用しましょう。以下がひな形になります(障害者グループホーム用に少し改変)。

たとえテンプレートを活用したとしても、業務継続計画(BCP)の策定は時間がかかります。そこで、積極的にひな形を用いて業務継続計画を作り、減算を防ぎましょう。

BCPでの共通事項

なお業務継続計画(BCP)の策定で国が提示している共通事項があります。それは以下になります。

- 担当者を決めておく(誰が何をするのか)

- 連絡先を整備

- 必要な物資を整備

- 上記を全員で共有

- 定期的に見直し、必要に応じて研修を実施

実際に感染症や災害が発生したときの対処法ではなく、「感染症や災害が発生したときの準備を事前に行い、備えておくためのマニュアル」が業務継続計画です。そのため、連絡先や物資の整備、情報共有のやり方などを事前に定めておくのです。

また業務の優先準備を決めておきます。緊急時にすべての業務を行うのは不可能です。そこで利用者へ最低限のサービス提供を継続するため、緊急時に何を優先して行うのかを決めておく必要があります。

ただ実際に業務継続計画(BCP)を策定したとしても、実行できなければ意味がありません。そのため定期的な研修や見直しを行うことを求められます。

業務継続計画の記入例

それでは、どのような内容を記載すればいいのでしょうか。国が提供しているひな形は詳細すぎるため、策定に時間がかかりますし、詳細な内容を決めてもすべての内容を把握するのは無理です。そのためテンプレートを参考にするものの、ひな形よりも簡素な内容にするといいです。

例えば感染症BCPの「平時からの備え」について、以下のように策定します。

【体制構築・整備】

- BCP委員会を設置して、BCPの策定・改定・運用・評価をする

- BCP委員会の責任者は○○、代行者は△△とする

- BCP委員会は定期的に会議を開催し、BCPの見直しや研修をする

【情報の共有・連携】

- 会社用グループチャットで職員全員へ情報共有できる体制を確保

- 医療機関や保健所、他の障害福祉サービス事業所との連携体制を確立

【感染防止に向けた取組の実施】

- 利用者や職員へ手洗い・うがい、マスク着用での予防を呼びかけ

- 発熱などの症状がある場合、利用者・職員への通所・出勤を強要しない

- 予防接種の利用を勧める

【防護具・消毒液等備蓄品の確保】

- 防護具や消毒液などの場所を周知徹底

- マスク、手袋、ゴーグル、ガウン、フェイスシールドなどを備蓄

- アルコール消毒液、次亜塩素酸水などを備蓄

- 体温計、血圧計などの検査用具を備蓄

【研修・訓練の実施】

- BCP委員会の主導で全職員に研修を年2回実施

- 研修時に備蓄品の在庫管理や補充を実施

- 研修後に課題を抽出し、BCPの見直しを行う

一つの例になりますが、こうした内容を記載します。国が提示しているテンプレートよりも簡素な内容ではありますが、実際に行える内容を記載することで業務継続計画を完成させましょう。

BCPを作成して減算を防ぐ

すべての障害者グループホーム(共同生活援助)にとって重要になる内容の一つが業務継続計画(BCP)です。業務継続計画を作っていない場合、減算の対象になってしまいます。3%の減算であるため、かなり利益率を圧迫します。

そこで共同生活援助を運営しているのであれば、必ず業務継続計画を作っておきましょう。BCP委員会を設置し、定期的な見直しや研修をするのです。

なお、ゼロから業務継続計画を作成するのは非効率です。国がひな形を公開しているため、これを活用しましょう。ただ、テンプレートの内容は詳細すぎるため、全職員が理解し、実施できるように簡素化するといいです。

たとえ大規模な感染症や災害が発生したとしても、利用者へのサービス提供を継続するための指針が業務継続計画(BCP)です。そこで業務継続計画を策定し、定期的な見直しや研修を通して、実際に災害が起こったときに対処できるように備えましょう。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集

障害者グループホームを探す

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで当サイトでは、最適な障害者グループホームから連絡が来る仕組みを日本全国にて完全無料で実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

【全国】利用者を増やしたい障害者グループホームの募集