傷病手当金を利用するとき、必須になる項目の一つが待期期間です。要は、3日以上の連続した休みを作らなければいけません。

ただ、何も考えずに連続した休みを作っても無効です。事前に行うべきことがあるため、どのような手順を踏んで待期期間を完成させるのか理解しなければいけません。このとき、有給休暇や土日(公休日)を含めることができます。

それでは、傷病手当金で重要な待期期間をどのように考えればいいのでしょうか。傷病手当金の受給条件について解説していきます。

もくじ

必ず3日以上の連続した欠勤が必要

傷病手当金を受給するときは要件があります。「仕事と関係ないプライベートでの傷病」が傷病手当金の要件ですが、他にも受給条件があります。それが待期期間の完成です。

身体障害者や精神障害者などによって働けないことに加えて、3日以上の連続した休みを作る必要があります。3日以上の連続した休みが待期期間です。

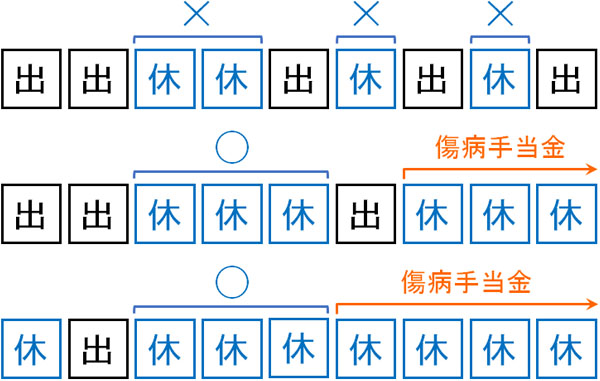

このとき、必ず「3日連続」である必要があります。たとえ欠勤の合計日数が多かったとしても、3日連続でない場合は待期期間が完成されません。そのため、必ず事前に3日の連続した休みを作っておく必要があります。

待期期間を作るのは傷病手当金の受給で必須です。

出勤と欠勤を繰り返すのはOK:半日出勤や早退はカウントなし

なお、出勤と欠勤を繰り返すのは問題ありません。身体障害や精神疾患(うつ病、統合失調症など)では、初めは出勤と欠勤を繰り返すケースがよくあります。

前述の通り、3日連続の休みを必ず作る必要があります。ただ、3日連続の休みを作ったのであれば、そのあとに出勤と欠勤を繰り返したとしても、傷病手当金を受給するための要件を満たすことになります。

・半日出勤や時短勤務、早退でも「欠勤」としてカウントされる?

なおケガや病気によって働けない場合、半日出勤や時短勤務、早退での対応になるケースがあります。この場合、欠勤の取り扱いになるのでしょうか。

傷病手当金では、「物理的な労働をしていない日」を欠勤と考えます。つまり数時間であっても会社で働き、給料を受け取っている場合、欠勤としてカウントされません。待期期間を作るためには、半日出勤や時短勤務、早退を含めて、数時間であっても出勤してはいけません。

医師を受診後に待期期間を完成させる:初診日前は不可

このときの注意点として、事前に医療機関を受診して初診日を作っておきましょう。先に医療機関を受診しておかないと、いくら欠勤しても意味がありません。

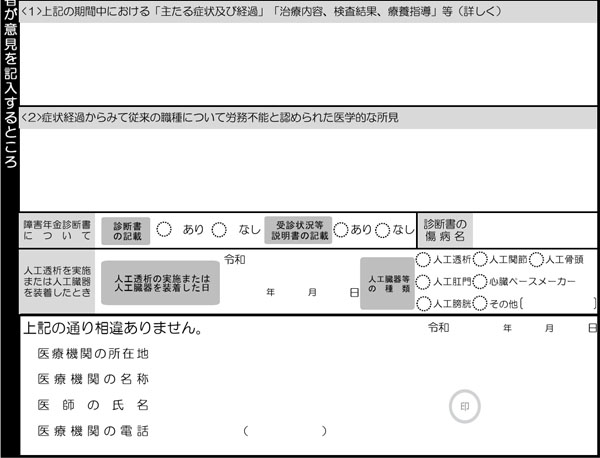

傷病手当金の申請では、必ず医師の記載欄があります。ケガや病気の状態を客観的に証明してもらう必要があるため、医療機関を受診して初診日を作っておくのは重要です。

ただ、初診日(初めて医療機関を受診した日)よりも前の状態を医師は証明できません。そのため、初診日より前に待期期間を作ったとしても、「欠勤していたときに働けない状態だったかどうか」を医師は証明できません。

そのため初診日より前に待期期間を作っても意味がありません。連続3日以上の休みを作るとき、最初に医療機関を受診しましょう。その後、待期期間を完成させるといいです。

有給休暇や土日(公休日)も待期期間に含める

このとき、有給休暇や土日祝日(公休日)は待期期間に含めてもいいのでしょうか。傷病手当金の申請では、連続した休みで有給休暇や土日祝日(公休日)を含めることができます。

そのため病院にて初診日を作った後、例えば「土日休み&月曜日に有給休暇を取得した」という場合、待期期間が完成されます。また、土日休みに加えて祝日(公休日)で休む場合についても、3日連続の休みとなります。

そのため、傷病手当金で3日以上の連続した休みを作るのは簡単です。有給休暇や土日祝日を利用して、3日連続の休みを作りましょう。

・休日出勤した場合に待期期間はどうなる?

なお、中には土日祝日を含めて休日出勤する人がいます。この場合、前述の通り数時間であっても出勤し、給料を受け取る場合は待期期間にカウントされません。平日や休日に関係なく、働いていない状態(欠勤している状態)が待期期間のカウントで重要になります。

会社都合での欠勤は待期に含まれる?

ちなみに、待期期間のカウントでは「会社都合の欠勤」も含まれます。会社都合によってシフト調節されるなど、何かしらの理由で欠勤となった場合、会社に出社していないので待期期間にカウントして問題ありません。

会社都合による欠勤では、休業補償が会社側から支払われるケースがあります。ただ、その場合でも欠勤の場合は待期期間にカウントされます。

これは、有給休暇と同様の考えになります。有給休暇では給料の支払いがあるものの、会社にはまったく出社していません。ただ、待期期間に含めて問題ありません。これと同じ状態になります。

リハビリ勤務をすると、どうなるのか?

なお前述の通り、傷病手当金を受給する前に出勤と欠勤を繰り返すのは問題ないと解説しました。通常、傷病手当金の受給ではある程度まで長く欠勤しますが、その前に出勤と欠勤の繰り返しをするのは受給に影響しません。

一方で傷病手当金の受給を本格的に開始した後、症状が改善して働くことがあります。このとき、身体障害者やケガから回復した人であれば大きな問題はありません。

それに対して精神障害者については、リハビリ勤務(軽い仕事から始める)とはいっても、症状が万全ではないケースが多いです。このとき、労働によってすぐに支給停止になると困ります。

ただリハビリ勤務については、以下の特定の条件を満たすことによって傷病手当金の支給停止を回避できます。

- 医師の指示に基づくリハビリ勤務

- 以前と同じ職場であり、軽い業務など実質的なリハビリ勤務

- 労働時間 or 労働日数を短縮している

このように、明らかにリハビリ勤務と分かる状態であれば、傷病手当金の支給停止を防ぎながらリハビリ勤務を行える可能性があります。

傷病手当金で連続した欠勤日を作る

身体障害者や精神障害者にとって重要な給付金が傷病手当金です。傷病手当金の受給では、必ず待期期間を完成させなければいけません。要は、3日以上の連続した休みを作ります。

ただ、待期期間の完成では事前の病院受診が必須です。初診日前に連続した休みを作っても意味がありません。

そうはいっても、有給休暇や土日祝日(公休日)も待期期間にカウントされるため、3日以上の連続した休みを作るのは簡単です。欠勤と出勤を繰り返してもいいので、どこかの段階で待期期間を完成させることで傷病手当金の受給条件を満たしましょう。

傷病手当金の受給では、連続3日の欠勤が非常に重要です。そこで、傷病手当金の受給で確実に要件を満たせるようにしましょう。